Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

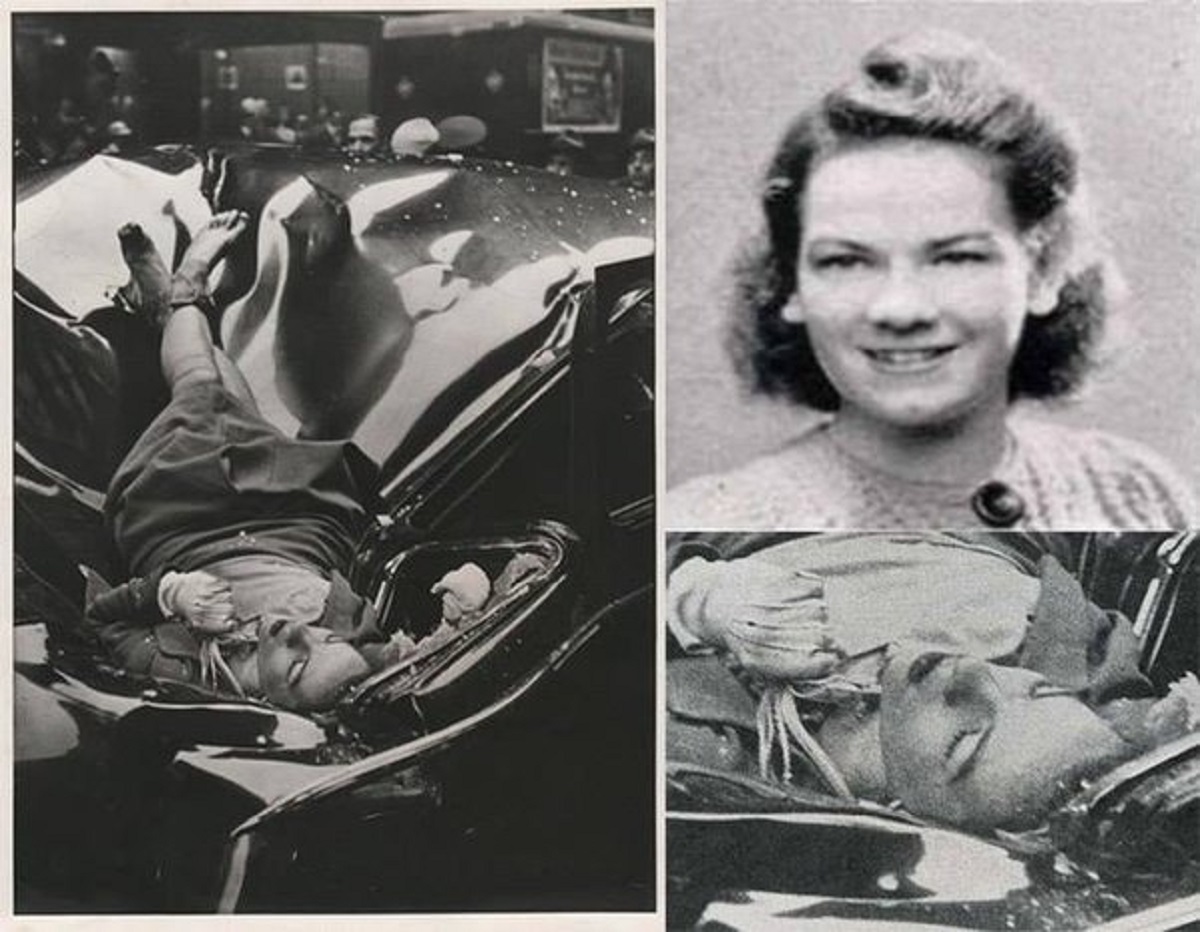

La fotografía es conocida en todo el mundo. Durante años apareció en periódicos y revistas, repetida una y otra vez. Con el tiempo recibió un nombre incómodo y contradictorio: “el suicidio más bello del mundo”. No porque la muerte lo sea, sino por la forma en que quedó detenida en una imagen imposible de olvidar.

La joven se llamaba Evelyn Francis McHale. Tenía veintitrés años. El 1 de mayo de 1947 entró al Empire State Building, subió hasta el piso ochenta y seis y dejó sus pertenencias ordenadas con cuidado. Un abrigo doblado. Un neceser. Fotografías familiares. Una libreta negra.

Minutos después, su vida terminó en segundos.

Evelyn había nacido en 1923, en California, como la sexta de siete hijos. Su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes. Su padre trabajaba en un banco y cada traslado parecía romper un poco más el equilibrio familiar. Cuando la familia llegó a Washington, su madre, atrapada en una depresión profunda, pidió el divorcio y se marchó, dejando a siete hijos atrás.

Su padre respondió como sabía hacerlo: moviéndolos de nuevo. Nueva York fue el siguiente destino. Allí Evelyn logró terminar la escuela secundaria. Más tarde se unió al Cuerpo de Mujeres del Ejército. Al finalizar su servicio, quemó su uniforme. No quiso conservar nada de esa etapa.

De regreso en la ciudad, encontró trabajo. Encontró también un prometido. Habían fijado la boda para junio de 1947. El 30 de abril viajó para celebrar el cumpleaños de él. Al día siguiente regresó sola a Nueva York.

Esa noche escribió unas líneas. A las diez y media dejó sus cosas en un rincón y se asomó al vacío.

El fotógrafo Robert Wiles llegó minutos después. Tomó una imagen que se volvería histórica. El cuerpo de Evelyn había caído sobre una limusina estacionada. El metal estaba retorcido, el techo hundido, los vidrios rotos. Ella, en cambio, parecía intacta. Como dormida. Las manos cruzadas. El rostro sereno. La violencia del impacto no se reflejaba en su cuerpo, sino en el automóvil que la sostenía.

Esa calma inquietante fue lo que dejó al mundo en silencio.

La nota que dejó no hablaba de reproches. Hablaba de ausencia. De no sentirse capaz. De no querer ser vista ni recordada de esa forma. Pidió no tener funeral. Pidió no convertirse en una escena.

La fotografía, sin embargo, la convirtió en símbolo. No por belleza, sino por contraste. Porque mostró cómo incluso el dolor más profundo puede quedar atrapado en una imagen que parece tranquila, mientras todo alrededor está roto.