Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

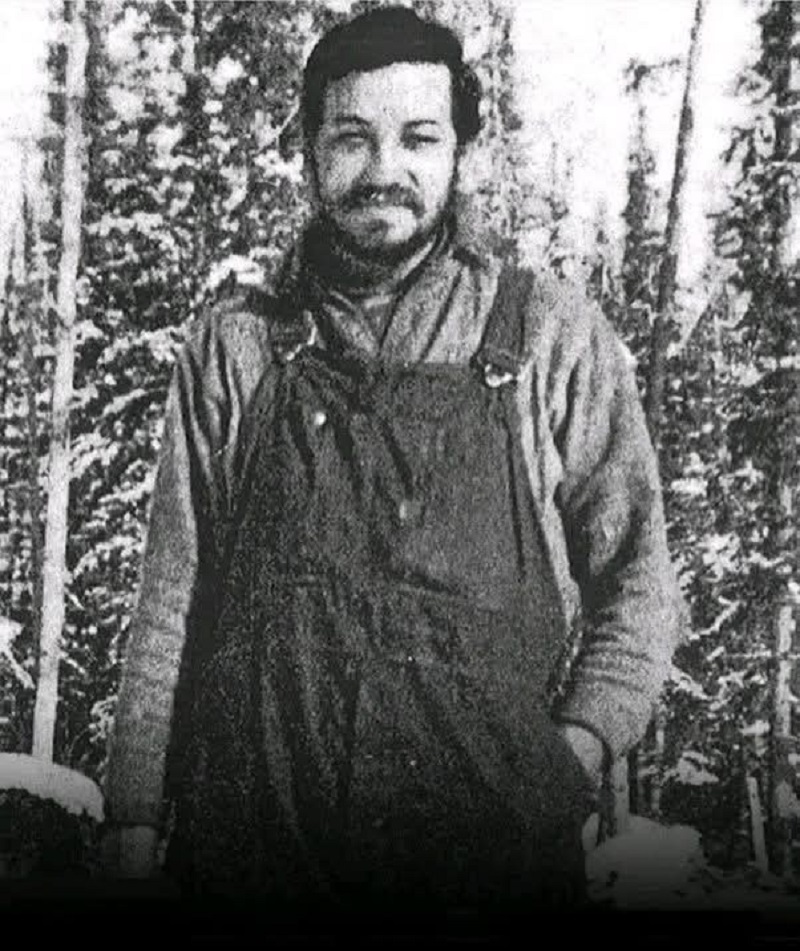

En 1943, un joven aviador llamado Leon Crane cayó del cielo y despertó en un mundo blanco, silencioso y mortal. Su avión se había estrellado en medio de la Alaska profunda. Todos murieron. Él quedó solo.

Su inventario era casi una sentencia: una navaja, unas cerillas, la ropa que llevaba puesta. Nada más.

La nieve le tragaba las piernas hasta las rodillas. El termómetro marcaba –40 °F. No había comida, ni mapa, ni huella humana que seguir.

Pero Leon no se sentó a esperar la muerte. Decidió caminar.

Día tras día arrastró su cuerpo sobre la nieve seca como cristal. El viento lo golpeaba como cuchillas. El silencio era tan grande que parecía una tumba abierta. Y aun así avanzó.

Cuando finalmente encontró una cabaña de cazador vacía, no era una salvación: era una tregua. Dentro había unas pocas latas oxidadas de comida. Leon las convirtió en esperanza. Comía apenas un bocado al día, lento, consciente, como quien sabe que la vida depende de un gesto mínimo.

Después encontró otra choza. Luego otra. Caminó, resistió, pensó, tembló.

84 días. Casi tres meses en el borde de la muerte. Hasta que un día, exhausto, delgado como un susurro, entró a una pequeña aldea. Lo miraron como se mira a un fantasma. Nadie podía creer que siguiera vivo.

Pero la parte más dura de su historia no ocurrió en la nieve. Comenzó cuando regresó a casa.

La guerra había terminado para él, pero no dentro de él. No dormía bien. Cualquier ruido fuerte lo devolvía al accidente. Se sentía culpable por ser el único que volvió. Celebrado como héroe por fuera… roto por dentro.

Leon Crane sobrevivió a 84 días de frío, hambre y miedo. Pero su mayor batalla fue vivir con los recuerdos. Porque a veces sobrevivir es solo el primer paso. Lo difícil viene después.