Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

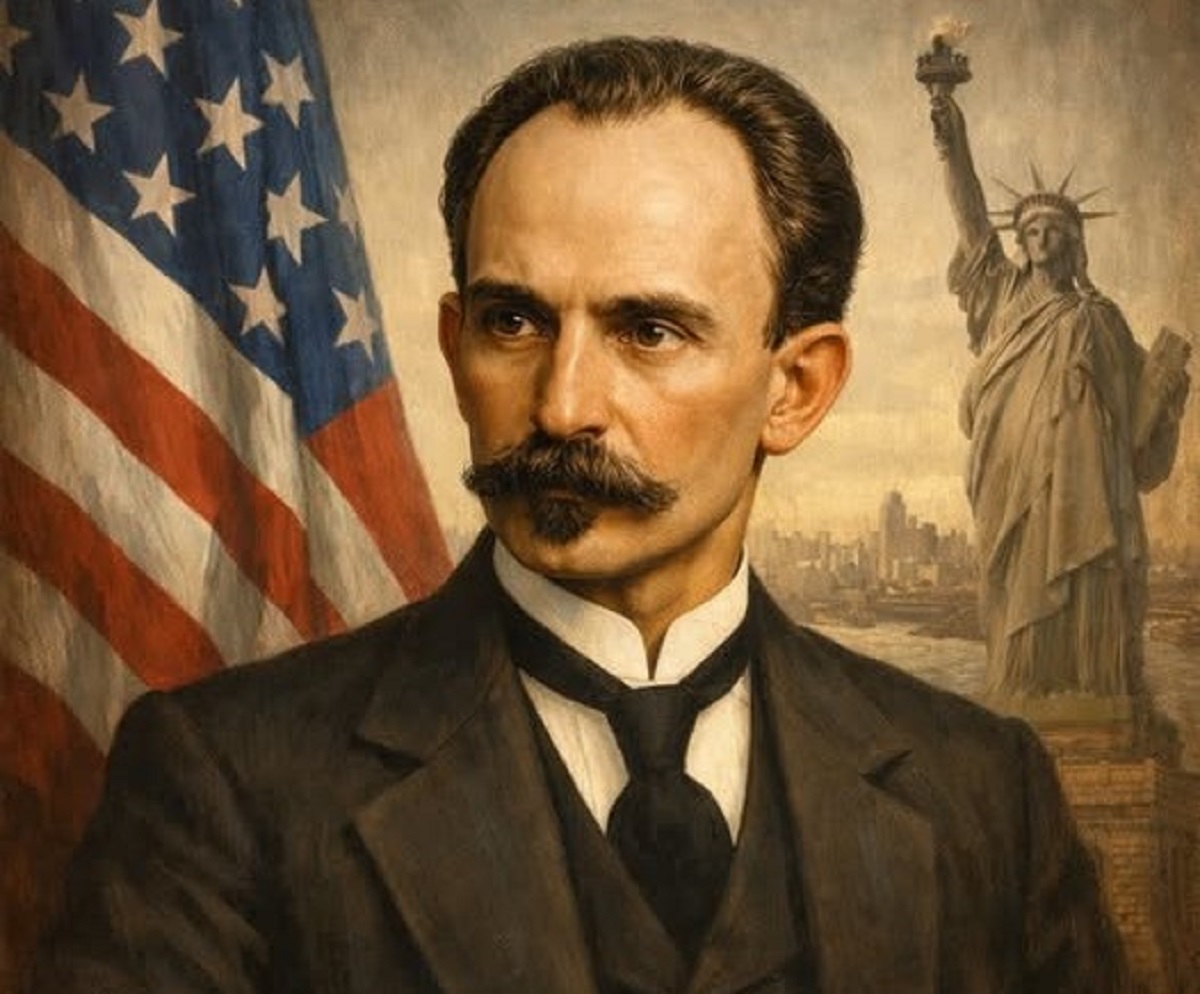

Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

Houston.- La Revolución cubana comprendió muy pronto que José Martí era demasiado grande para ignorarlo y demasiado peligroso para respetarlo. Por eso no lo estudió: lo utilizó. Manipuló su ideario, lo fragmentó, lo recortó y lo presentó mutilado, acomodándolo a una narrativa ideológica que Martí jamás habría aceptado. El resultado fue un Martí amputado, reducido a consignas, despojado de su complejidad intelectual y de su profunda vocación republicana.

Es cierto —y negarlo sería deshonesto— que Martí expresó una preocupación constante por la posible expansión de los Estados Unidos sobre las tierras de América Latina. Esa inquietud está ampliamente documentada en su correspondencia y en sus textos políticos. Martí temía el imperialismo, no a la nación norteamericana en sí; temía el abuso del poder, no la libertad. Pero ahí comienza la gran manipulación: la tiranía convirtió esa advertencia en una condena absoluta y silenció deliberadamente el resto de su pensamiento.

Porque Martí admiró profundamente a los Estados Unidos. Vivió allí, los observó con atención, los estudió con mente crítica y honesta. Admiró su desarrollo material, su capacidad de organización social, su sistema de libertades, el respeto a la ley, la fuerza de la sociedad civil y la vitalidad de sus instituciones republicanas. Escribió sobre ello con claridad y sin ambigüedades. Esos textos existen. Y precisamente por eso fueron ocultados, relegados o tergiversados por el aparato ideológico del castrismo.

La dictadura necesitaba un Martí antiamericano, monocorde, funcional al discurso del odio. No podía permitir que se conociera al Martí que veía en los Estados Unidos una república imperfecta, sí, pero viva, dinámica, abierta al progreso y sostenida por la libertad individual.

Tampoco podía tolerar al Martí que entendía la democracia como alternancia en el poder, legalidad y respeto al ciudadano, no como partido único ni poder perpetuo.

Más aún: el Martí íntegro se distanció explícitamente de Karl Marx y de la lucha de clases. Martí no creía en el enfrentamiento social como motor de la historia, sino en la armonía posible entre los hombres libres. Su proyecto era ético antes que económico; humano antes que ideológico.

Para él, cualquier sistema que sacrificara la libertad individual en nombre de una abstracción colectiva era moralmente inaceptable. Esa posición lo sitúa, sin rodeos, fuera del marxismo y en abierta contradicción con los fundamentos del comunismo cubano.

Martí fue un pensador completo, no un agitador. Supo ver lo bueno y lo malo de los Estados Unidos, como también lo vio en Europa y en América Latina. Esa mirada equilibrada, crítica y honesta es precisamente lo que la Revolución no podía permitir. Por eso lo convirtió en estatua, en cita suelta, en reliquia, pero nunca en pensamiento vivo.

Mostrar hoy a José Martí en toda su amplitud intelectual no es un acto académico menor: es un acto de justicia histórica. Es rescatar al hombre que defendió la libertad por encima de todo, que rechazó los dogmas, que creyó en la república y en la dignidad del ciudadano. Es devolverle su voz completa y desenmascarar a quienes, en su nombre, construyeron una de las tiranías más largas y destructivas del continente.

Como escribió el propio Martí, en una definición que desarma toda tiranía y todo pensamiento único:

«La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía.»

Ese Martí íntegro —el real, el incómodo, el honesto— es incompatible con el castrismo.

Y precisamente por eso, es más actual que nunca.