Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Max Astudillo ()

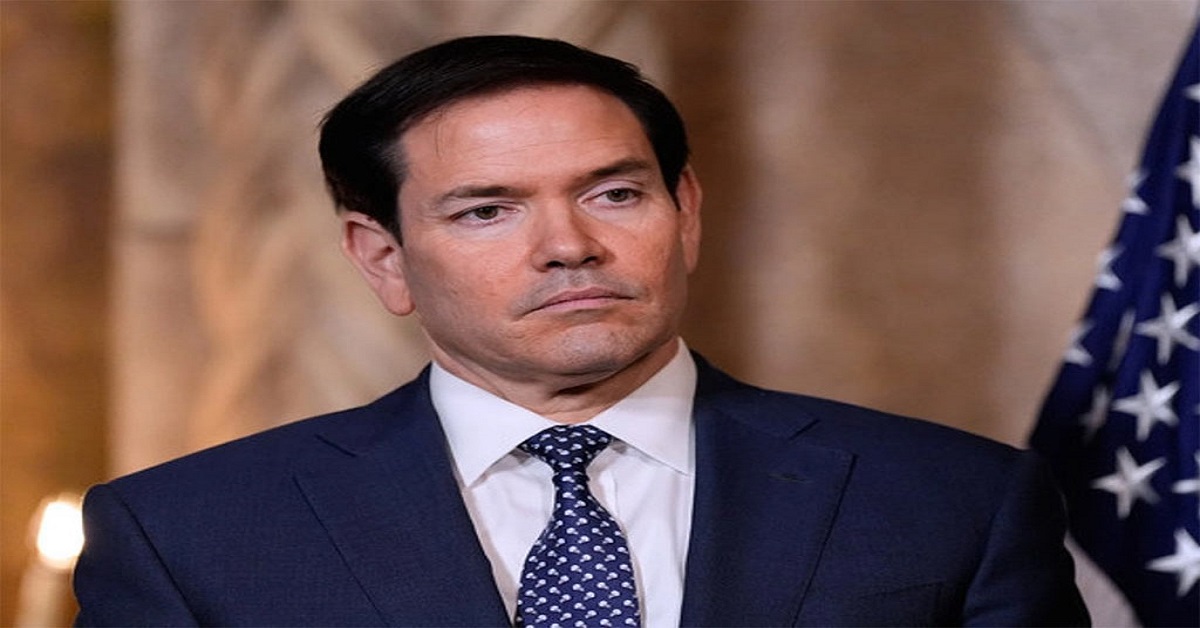

La Habana.- Hay una paradoja que define el momento político cubano: la máxima esperanza de cambio, el nombre que suscita más fervor y más odio visceral, no nació en la Isla ni habla con el acento callejero de Centro Habana. Nació en Miami, de padres migrantes, y se llama Marco Rubio.

En la psicología colectiva de una nación fracturada, el Secretario de Estado de EEUU ha escalado, casi de la noche a la mañana, a la categoría de símbolo totémico. Para millones de cubanos dentro y fuera de la isla, ya no es solo un político estadounidense; es el instrumento concreto de una justicia histórica que se creía perdida. En él se proyecta una ilusión desesperada: que por fin alguien con poder real no solo entienda el dolor cubano, sino que esté dispuesto a actuar con la contundencia que el desastre exige.

Su ascenso a ícono popular se mide en las trincheras digitales de la guerra cultural. En TikTok y YouTube, algoritmos alimentados con inteligencia artificial generan corridos y salsas dedicadas a «Marco, el justiciero». Influencers opositores lo veneran en transmisiones en vivo, analizando cada una de sus declaraciones como si fueran versículos de un nuevo evangelio de la liberación.

Al otro lado del espejo, la propaganda oficial castrista lo pinta como la encarnación misma del diablo yanqui, un «traidor a la patria» que jamás ha pisado Cuba. Este odio oficial es, en el fondo, el mejor termómetro de su eficacia: han entendido que Rubio no es otro diplomático de frases cuidadosas; es un adversario ideológico que habla el lenguaje del poder duro y conoce, por herencia familiar, los puntos ciegos y las vergüenzas del régimen.

Pero Rubio no es un símbolo vacío. Su influencia es operativa y su huella ya tiene un precedente devastador: Venezuela. Los analistas coinciden en que fue el arquitecto intelectual y político de la estrategia que llevó a la caída de Nicolás Maduro, una operación que combinó sanciones quirúrgicas, aislamiento diplomático y una narrativa implacable que desarmó al chavismo ante el mundo.

Esa jugada no fue un fin en sí misma; fue el ensayo general. Quienes siguen su trayectoria ven un diseño geopolítico claro: Maduro era el satélite. La cabeza de la serpiente está en La Habana.

Esta convicción —de que el objetivo final es el régimen castrista— es lo que electriza a la diáspora y genera un temor palpable dentro de la nomenklatura cubana.

Rubio ha dejado de lado la retórica condicional. Habla de «acabar con la tiranía» no como un deseo, sino como un objetivo de política exterior estadounidense. En su visión, Cuba no es un tema humanitario marginal; es el núcleo de una red de inestabilidad y alianzas hostiles en el hemisferio. Por eso, su activismo trasciende lo simbólico: se traduce en legislación concreta, en presión sobre el Departamento del Tesoro para ahogar finanzas claves, y en una labor de persuasión dentro del Congreso para que Cuba deje de ser un «problema intocable».

El fenómeno Rubio, por tanto, es el síntoma de un agotamiento histórico. Representa la abdicación final de la esperanza en una solución interna o en una transición negociada desde dentro del poder.

Ante la imposibilidad de un Gorbachov cubano o de una rebelión popular victoriosa, la mirada se vuelve, una vez más, hacia el Norte. Pero esta vez no se espera un salvador carismático, sino un estratega frío, hijo del exilio, que combina el rencor legítimo de la diáspora con las herramientas del poder más formidable del planeta. Es la fantasía del «ajuste de cuentas» hecha política de Estado.

Así, Marco Rubio se ha convertido en el espejo donde se reflejan las dos Cubas. Para una, es el libertador pendiente, la prueba de que la historia no ha terminado. Para la otra, es la amenaza existencial que confirma sus peores paranoias.

En medio, sin embargo, está la fría realidad del poder: un hombre, desde Washington, ha logrado reposicionar a Cuba en el centro de la agenda hemisférica no con poesía, sino con acciones que han demostrado, en Caracas, que los regímenes que él considera irreformables pueden caer.

Su mayor logro, quizás, no sea una ley o una sanción, sino haber devuelto a millones de cubanos algo que parecía extinguido: la sensación tangible de que el fin del castrismo es, por primera vez en décadas, una posibilidad estratégica, no solo un sueño lejano.