Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Max Astudillo ()

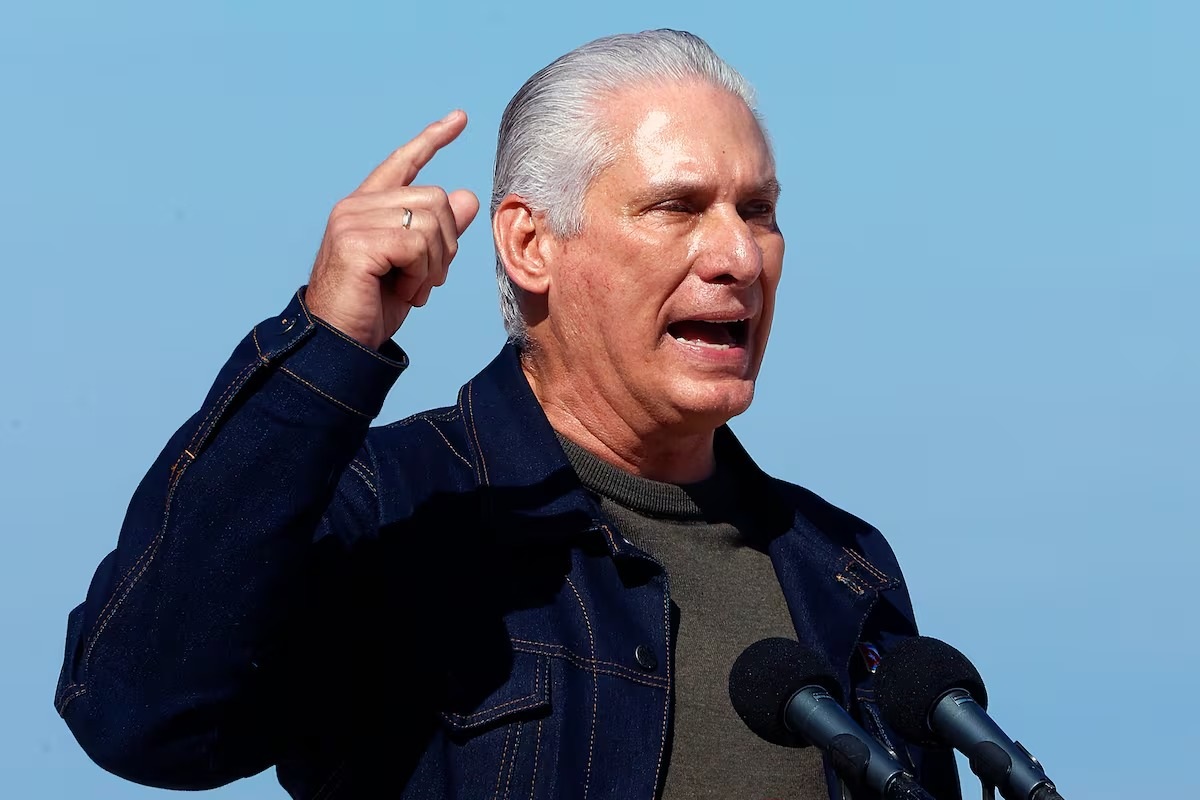

La Habana.- Definitivamente, el impuesto presidente de Cuba no es un tipo con suerte. Ni siquiera con esa suerte mínima, caprichosa y local que a veces salva a los mediocres. Su destino parece regido por una ley de gravedad inversa: todo lo que toca, en lugar de elevarse, se hunde con estruendo.

Asumió el cargo en 2018 no por carisma, genio o golpe de audacia, sino por ser el candidato de daños colaterales más bajo para una dinastía que ya no confiaba ni en sus propios herederos de sangre. Le entregaron el timón de un barco que ya hacía agua por todas partes, creyendo que su lealtad burocrática sería un dique contra el naufragio. Se equivocaron. Lo único que ha contenido es su propia irrelevancia.

Su mala fortuna empezó incluso en la esfera privada, ese territorio donde hasta los tiranos suelen guardar un refugio. Al escoger esposa, en lugar de una compañera discreta, recogió a Lis Cuesta, una figura con un historial de calculadoras ambiciones y jugadas en la sombra tan extenso como el dedo índice de la Seguridad del Estado.

Él, el ingeniero metódico, intentó blanquear su imagen, convertirla en primera dama de un país que oficialmente abolió el término. El resultado fue el opuesto: la operación solo sirvió para iluminar, con luz cruda de neón, la maquinaria de privilegios, nepotismo y doble moral que él debía representar que estaba desmantelando. Ni siquiera en el lecho conyugal le salió bien la jugada.

Pero donde su estrella negra ha escrito su epopeya trágica es en el gobierno del país. Desde su asunción, no ha habido un solo problema estructural que no se haya multiplicado bajo su vigilancia. El hambre dejó de ser una metáfora para convertirse en un vacío tangible en las panzas; la falta de medicamentos, en una sentencia de muerte cotidiana; la inseguridad, en el ritmo de fondo de ciudades a oscuras.

La naturaleza y la física parecen conspirar contra su mandato: un avión se desplomó, el hotel Saratoga estalló en pedazos, la base de supertanqueros de Matanzas se convirtió en un infierno dantesco, y una instalación militar en Holguín voló por los aires. Hasta el Covid y el Chikungunya parecieron atacar con saña renovada, como si los virus también hubieran leído la consigna de la máxima presión.

La geopolítica, por supuesto, no le ha dado tregua. Su alianza umbilical con Nicolás Maduro, lejos de ser un salvavidas, se ha convertido en un lastre sangrante. El operativo estadounidense que eliminó a 32 mercenarios cubanos en Caracas fue una demostración de fuerza tan brutal como humillante: Washington no solo actuó en el patio trasero de sus aliados, sino que lo hizo después de que La Habana y Caracas llevaran años negando la existencia misma de esos grupos.

Cada vez que Díaz-Canel ha intentado proyectar una fortaleza regional, la realidad le ha dado una bofetada que retumba desde Miami hasta Moscú. Su suerte es tan pobre que ni siquiera sus mentiras logran mantenerse en pie el tiempo suficiente para ser creídas.

Ahora, el horizonte se le cierra con la peor de las maldiciones posibles: la probabilidad alta y concreta de no terminar su mandato. El año 2026 se asoma no como una fecha electoral, sino como una cuenta regresiva. Los rumores de salida, ya sean forzadas por Washington o por una explosión interna, dejan de ser especulaciones para convertirse en escenarios que se discuten en voz baja incluso dentro de los círculos de poder.

Su destino parece oscilar entre el final de Ceaușescu —un juicio exprés y una pared— y el de su amigo Maduro —capturado y extraditado—. Ninguno de los dos es envidiable. Es el precio de ser el administrador de la quiebra, cuando los dueños originales ya no están para proteger al gerente.

Al final, el verdadero núcleo de su mala suerte no es astrológico, sino moral. Nunca tuvo la fortuna —o el valor— de ser su propio hombre. Gobernó siempre con la mirada puesta en el living de los Castro, midiendo cada gesto, cada silencio, cada desplante, para no disgustar a los patriarcas nonagenarios que lo pusieron allí.

Esa dependencia lo convirtió en un espectro de poder, en un presidente sin atributos reales, atrapado entre las órdenes de una familia senil y la furia de un pueblo hambriento. Su mala suerte fue, en esencia, haber aceptado el trono. Porque en los regímenes que se derrumban, el último sucesor nunca pasa a la historia. Solo sirve de puente frágil y quebradizo entre la dictadura y su colapso. Y ese puente, tarde o temprano, siempre cruje bajo los pies de quien lo transita.