Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

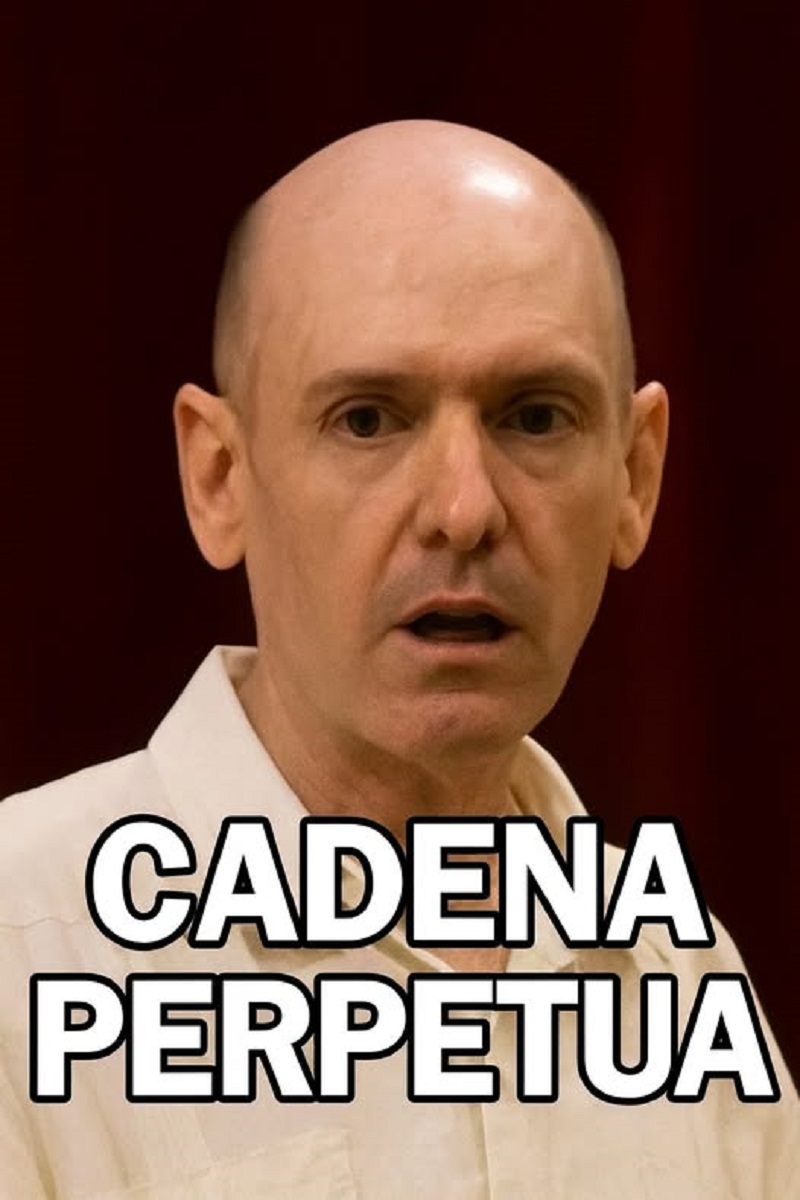

Houston.- No escribo desde la comodidad de una verdad absoluta, sino desde la obligación moral de pensar en voz alta. El caso de Alejandro Gil no es un simple expediente judicial; es un espejo roto donde se reflejan las fisuras más profundas del poder cubano. Lo que se nos presenta oficialmente como “justicia” parece, en realidad, una combinación cuidadosamente dosificada de castigo real y teatro político.

Desde el inicio, el proceso estuvo envuelto en un hermetismo impropio incluso para los estándares cubanos. No hubo transparencia, no hubo versiones contrastables, no hubo acceso real a detalles técnicos. Solo una narrativa cerrada: corrupción grave y, como remate dramático, espionaje para la CIA. Esa última acusación, más que convencer, despierta sospechas. Demasiado útil, demasiado funcional, demasiado conveniente.

No niego la posibilidad de que hubiera corrupción. Sería ingenuo hacerlo. En un sistema donde el poder político gestiona recursos sin auditorías independientes, sin prensa libre y sin contrapesos reales, la corrupción no es la excepción: es la norma estructural. Sin embargo, lo que me resulta imposible de creer es que Alejandro Gil haya sido una anomalía moral dentro de un engranaje sano. No. Si hubo corrupción —y es probable que la hubiera— no fue una mancha aislada, sino parte orgánica de un mecanismo que funciona así desde hace décadas.

Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué la cadena perpetua? ¿Por qué el cargo de espionaje?

La respuesta más coherente no es jurídica, es política.

El país atraviesa la peor crisis económica desde los años 90. La Tarea deRreordenamiento económico —una de las principales apuestas del gobierno— fracasó de manera estrepitosa. Inflación descontrolada, salarios pulverizados, destrucción del poder adquisitivo, desabastecimiento crónico. Ese plan no fue de un solo hombre: fue aprobado por la cúpula, respaldado por el Partido, celebrado por la propaganda. Y, sin embargo, alguien debía cargar con el desastre.

Alejandro Gil resultó ser el candidato perfecto para el sacrificio. Un rostro reconocible. Un nombre visible. Un técnico con exposición pública. Convertirlo en el “responsable” de la debacle permitía salvar el relato central: el problema no es el sistema, es un hombre que traicionó, que robó, que conspiró.

Aquí aparece el segundo nivel del caso: el miedo interno. Cuando un alto funcionario cae en desgracia, no se trata solo de lo que robó o hizo, sino de lo que sabe. Gil no era un burócrata secundario; estaba en el corazón de las decisiones económicas, conocía los circuitos reales del poder, las redes informales, las doble moral, los privilegios que jamás se escriben en leyes. Un juicio público, con ventilación real, habría sido una bomba de fragmentación contra la propia élite.

Por eso el secreto. Por eso el carácter sumario. Por eso la severidad extrema.

La etiqueta de “espía” cumple una función precisa: clausurar toda discusión. El espionaje no se debate, no se matiza, no se relativiza. Es traición. Punto final. Con esa palabra se blindó el proceso, se cerraron las puertas y se justificó el castigo máximo.

Hay un detalle que no puedo ignorar: la torpeza política del propio presidente. En medio de este torbellino, lo vimos felicitarlo públicamente por su trabajo. Un gesto que, lejos de fortalecer la imagen del poder, la debilitó brutalmente. Porque dejó al descubierto algo esencial: los verdaderos hilos no pasan por sus manos. El presidente fue, en este episodio, un actor secundario, mal informado o deliberadamente excluido. Eso revela no solo descoordinación, sino la existencia de un núcleo duro que decide sin consultar, que ejecuta sin explicar.

No estamos ante justicia, estamos ante administración del miedo.

El mensaje es doble: hacia la población, “castigamos la corrupción”; hacia los cuadros internos, “nadie está seguro, nadie es indispensable”. La cadena perpetua no es solo una sanción, es un símbolo. No se trata de reformar el sistema, se trata de preservar la estructura de poder.

Mi conclusión es dura, pero honesta: probablemente hubo delitos reales, pero el proceso no buscó verdad, sino control. No se juzgó solo lo que hizo Alejandro Gil; se utilizó su caída para reordenar culpas, limpiar la fachada y proteger la arquitectura intacta del régimen. No quisieron justicia: necesitaron un enterrado político.

Y esa es, a mi juicio, la clave de todo este episodio.

No buscaban corregir el sistema. Buscaban salvarlo.