Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Sergio Barbán Cardero ()

Hay metáforas que no son inocentes. Hay momentos en que una metáfora deja de ser literatura para convertirse en política de Estado.

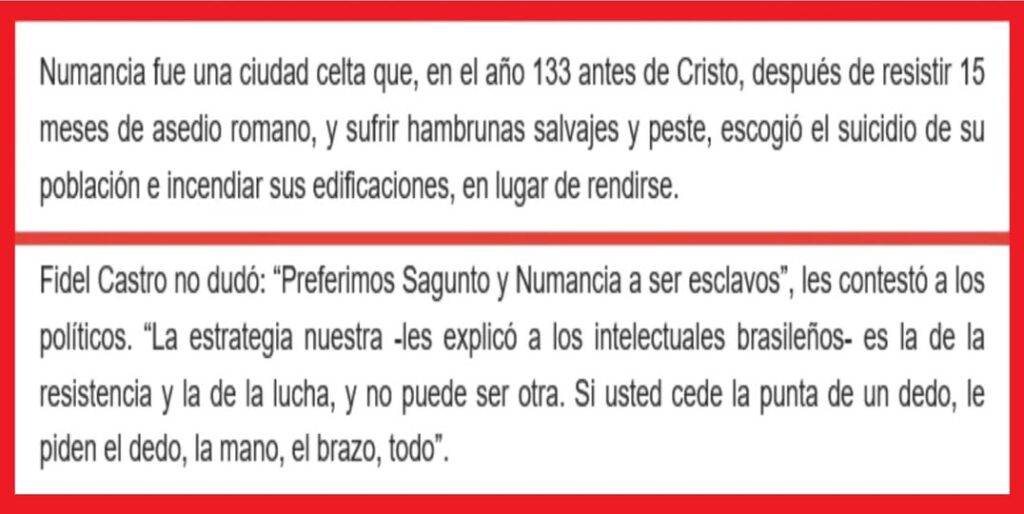

Cuando un vocero del régimen cubano compara a Cuba con Numancia; la ciudad que en el año 133 a. C. eligió el suicidio colectivo y el incendio de sus casas antes que rendirse, no está haciendo historia, está instalando una idea. Numancia no simboliza la vida. No simboliza el futuro. Numancia simboliza el final.

Por eso es inquietante que desde el poder se presente el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano como una virtud histórica y la resistencia sin horizonte como identidad nacional. No es casual. Es una narrativa construida.

El mensaje es simple y brutal: no hay salida, solo aguante. No hay reforma, no hay cambio, no hay alternativa legítima.

Solo sacrificio. Cada vez más. Aquí ocurre una inversión moral peligrosa: vivir mal deja de ser un fracaso del sistema y pasa a ser una prueba de patriotismo. El hambre se vuelve carácter. La escasez, épica. El dolor, identidad. Y cuando se cruza ese umbral, el poder deja de gobernar para la vida y empieza a administrar la resignación.

La cita reiterada de Fidel Castro refuerza esta lógica: “Preferimos Sagunto y Numancia a ser esclavos”.

Traducido al presente: mejor la ruina total que cualquier concesión.

Mejor el colapso que perder el control. Mejor un país exhausto que un país libre. Pero hay una verdad que este discurso omite: los numantinos decidieron su destino ellos mismos. En Cuba, el sacrificio lo decide una élite que no se sacrifica.

Los que hablan de resistencia no pasan hambre. Los que invocan el dolor no lo padecen. Y los que glorifican el aguante no viven a oscuras. Lo que se está construyendo no es conciencia histórica. Es habituarse al sufrimiento. Un pueblo entrenado para aceptar que la vida empeore indefinidamente, siempre en nombre de una causa abstracta, siempre con la promesa de que resistir, aunque sea hasta la destrucción, es un deber moral.

Y aquí está lo más grave: cuando un Estado sugiere que morir resistiendo es preferible a vivir cambiando, cruza una frontera ética peligrosa. Ya no gobierna para que la gente viva mejor. Gobierna para que aprenda a aguantar hasta el final.

Un proyecto que solo se sostiene glorificando el sacrificio eterno no es un proyecto de país. Es un mecanismo de poder. La patria no puede ser una tumba heroica permanente. La historia no puede usarse para enseñar a morir. Y ningún régimen tiene derecho a pedir más sacrificio cuando ya no ofrece vida.

Nota: El fragmento mostrado en la captura de pantalla es un extracto del artículo “Cuba, otra vez Numancia”.