Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Antes de los antibióticos, la sífilis era una condena lenta.

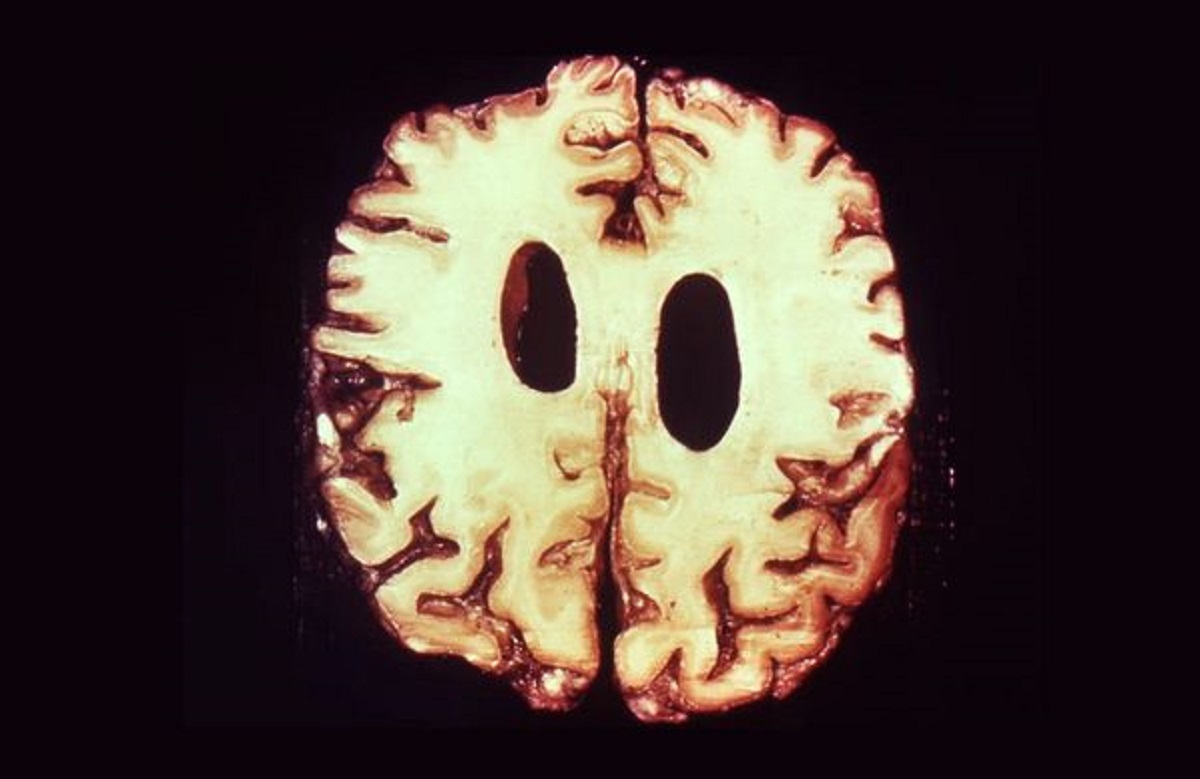

Años después de la infección inicial, algunos pacientes desarrollaban neurosífilis: una forma avanzada que afectaba el cerebro. Podía provocar convulsiones, alteraciones mentales profundas y deterioro cognitivo progresivo. No había cura. Solo espera.

En ese contexto desesperado surgió una de las terapias más insólitas de la historia de la medicina.

A comienzos del siglo XX, el médico austríaco Julius Wagner-Jauregg observó algo peculiar: algunos pacientes con sífilis que desarrollaban fiebre alta por otras enfermedades parecían mejorar temporalmente. La hipótesis fue audaz. Si la fiebre podía debilitar al microorganismo responsable, ¿por qué no provocarla de forma controlada?

Así nació la llamada “terapia contra la malaria”.

El procedimiento consistía en infectar deliberadamente al paciente con malaria para inducir episodios de fiebre intensa y repetida. Después, se trataba la malaria con los medicamentos disponibles en la época. La lógica era que las altas temperaturas podían afectar al agente infeccioso de la sífilis, especialmente en su forma neurológica.

Hoy sabemos que la sífilis no es causada por un virus, sino por una bacteria llamada Treponema pallidum. En aquel momento, el conocimiento era limitado, pero la observación clínica llevó a intentar esta estrategia.

Los resultados eran variables. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes mostraba mejoría significativa. Otros no respondían o sufrían complicaciones graves. Sin embargo, frente a una enfermedad que hasta entonces era prácticamente incurable, ese 25% representaba esperanza.

En 1927, Wagner-Jauregg recibió el Premio Nobel de Medicina por este enfoque. Fue la primera vez que se reconocía oficialmente un tratamiento psiquiátrico o neurológico con ese galardón.

Pero la historia cambió rápidamente.

En 1928 se descubrió la penicilina, y en la década de 1940 se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis. La terapia con malaria quedó obsoleta. Lo que había sido una estrategia desesperada fue reemplazado por un antibiótico mucho más eficaz y seguro.

Esta historia no es un elogio del sufrimiento ni una invitación a romantizar tratamientos antiguos. Es un recordatorio del contexto histórico: cuando las opciones eran mínimas, los médicos intentaban soluciones que hoy parecen extremas.

También deja una lección más amplia.

La fiebre no es el enemigo en sí misma. Es una respuesta biológica compleja que forma parte del sistema de defensa del cuerpo. No toda fiebre necesita ser temida, pero tampoco debe ignorarse. El equilibrio entre intervenir y permitir que el organismo actúe es parte del arte médico.

La terapia contra la malaria pertenece a otra era. La ciencia avanzó. Los tratamientos mejoraron.

Y lo que alguna vez fue la única esperanza hoy es solo un capítulo más en la larga historia de cómo la medicina aprende, corrige y evoluciona.