Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Jorge Menéndez ()

Cabrils.- La insistencia de ciertos sectores internacionales en promover un «diálogo» con el régimen cubano está generando una angustia creciente y visceral entre amplios sectores de la sociedad civil y la diáspora. No es el rechazo de un extremista, sino el grito de alarma de quien, tras décadas de observar el mismo guion, teme que una nueva farsa diplomática hipoteque el futuro de otra generación.

El argumento es crudo pero fundamentado: ¿qué se puede negociar con un gobierno que ha convertido la gestión de la miseria en su única forma de supervivencia política?

La pregunta no es retórica, sino un diagnóstico de la realidad insoportable. El interlocutor propuesto no es un Estado en dificultades, sino un mecanismo de poder que ha perfeccionado la desconexión total entre sus obligaciones y la vida del ciudadano.

Un país donde el colapso eléctrico es crónico, la recogida de basura es un recuerdo lejano, la hambruna es una política no declarada y el sistema de salud es un escenario de muerte evitable, ha dejado de ser una entidad funcional. Es un territorio administrado por una cleptocracia cuyo único proyecto es la perpetuación en el poder, aun a costa de la aniquilación material y moral de la nación.

Ante esta emergencia humanitaria de fabricación propia, la respuesta del régimen es un insulto a la inteligencia básica. Mientras el pueblo se asfixia, la maquinaria propagandística redobla sus rituales vacíos: marchas de «combatientes» forzados, discursos en tribunas antimperialistas, desfiles de una milicia más apta para la represión interna que para la defensa nacional.

La imagen del viceprimer ministro, Ramiro Valdés, o del presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, y de otros jerarcas exhibiendo un bienestar físico grotesco frente a un pueblo esquelético, no es un detalle anecdótico; es la prueba visual de un sistema basado en el parasitismo y el desprecio.

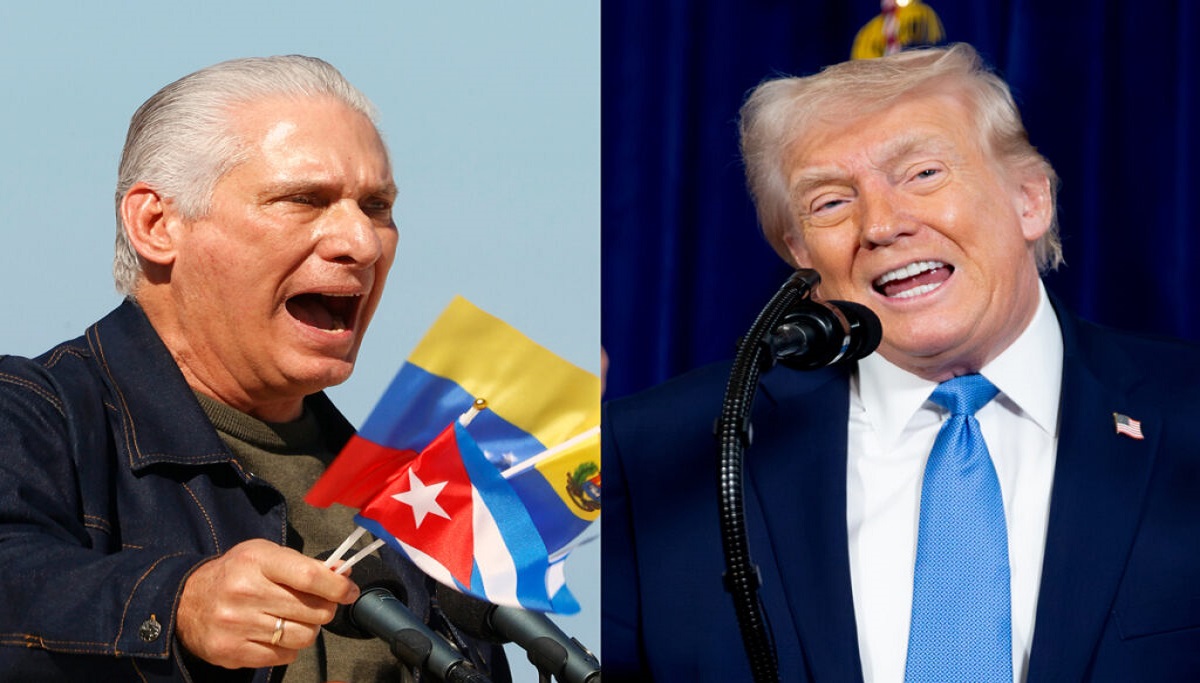

Por ello, la demanda de «acción» frente a la «conversación» no nace de un afán belicista, sino de un agotamiento existencial. La población está hastiada de la «gandofía guajira» —esa verborrea pseudo-revolucionaria y vacía— de Miguel Díaz-Canel, y de las grotescas apariciones de Manuel Marrero.

Estos rostros no representan autoridad para pactar; encarnan la fachada burocrática de un poder real que reside en los clanes militares y familiares. Hablar con ellos es como discutir el menú con el camarero mientras el dueño del restaurante envenena la comida.

La comunidad internacional debe entender que la «máquina de la miseria» cubana no es un gobierno con el que se negocian concesiones. Es un ente depredador cuya ideología es el control y cuya economía es el saqueo. Su historial de 67 años, de intervencionismo izquierdista global a cambio de subsidios y de represión interna sistemática, es el único currículum que presenta. Ante esto, la supuesta «ventana de diálogo» que manejan Washington u otras capitales no es más que el último episodio de una larga tragedia.

El ultimátum latente en la calle es claro y terminante: la conversación, si es que puede llamarse así, debe ser brevísima y con una agenda única de salida. Cada día de dilación se paga con vidas, con éxodo y con la destrucción irreversible del tejido social.

La opción no es entre diálogo o confrontación, sino entre permitir la continuación de este exterminio lento o actuar con la contundencia que exige una de las crisis humanitarias más largas y evitables del hemisferio.

El tiempo de las palabras, si alguna vez lo hubo, se agotó hace mucho. Lo que sigue es una cuestión de responsabilidad histórica y de justicia elemental. La paciencia cubana, convertida en cómplice de su propio verdugo, ya no es una virtud, sino una sentencia.