Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Yulieta Hernández ()

En Cuba, la vida cotidiana se ha convertido en una secuencia de ajustes, improvisaciones y resistencias. Lo que se vive no es una emergencia puntual, sino una policrisis estructural y sostenida que atraviesa todos los ámbitos: energía, alimentación, salud, educación, transporte, vivienda, conectividad, economía, valores, seguridad y migración. Cada cubano, desde su rincón, sostiene lo que el sistema no garantiza.

Los apagones no son solo cortes de electricidad. Son cortes de salud, de organización doméstica, de dignidad. Se cocina de madrugada, se lava cuando hay corriente, se improvisa con lo que queda. Si no hay gas, se busca carbón. Si no hay carbón, se quema lo que haya. La noche se convierte en jornada. El calor, los mosquitos, el insomnio. Y mientras algunos duermen, otros sostienen.

Buscar comida es una odisea. Se recorren mercados, se comparan precios, se negocia, se espera. Lo comprado debe conservarse sin refrigeración. Se cocina rápido, se raciona, se transforma. Las dietas por salud se vuelven imposibles. La inflación golpea sin tregua. Lo que antes se compraba en moneda nacional ahora se vende en dólares. Quienes no reciben remesas quedan fuera.

El agua llega por ciclos impredecibles. Se llenan tanques, se lava ropa, se friega, se cocina. Si coincide con electricidad, se usa la lavadora. Si no, se lava a mano. La higiene se convierte en barrera epidemiológica ante dengue, sarna, piojos, hepatitis. Pero esa barrera depende de quien sostiene, no del sistema.

Las farmacias están vacías. Los hospitales deteriorados. Los equipos escasean. Se aplican remedios caseros, se consulta con vecinos, se recorren barrios en busca de medicamentos. Se cuida sin descanso. Y se atiende fiebre, diarrea, heridas, crisis respiratorias. Cuando el sistema falla, el cuidado doméstico es la última línea de defensa.

Los niños van a la escuela con el cansancio a cuestas. Se les prepara desayuno con lo poco que hay, se les lava el uniforme sin agua ni electricidad. Si no hay libretas, se reciclan papeles. Si no hay libros, se inventan cuentos. Y si no hay maestros, se enseña. La educación virtual se convierte en frustración. La conectividad es inestable, los dispositivos escasos. Se improvisa como tutores, facilitadores, gestores.

Las guaguas son pocas, las rutas impredecibles. Se sale antes del amanecer para intentar llegar a tiempo. Si no hay transporte, se camina. Si hay que esperar, se espera. Y si hay que improvisar, se improvisa. Se camina con niños a la escuela, con abuelos al hospital, con las compras del día. Se camina con miedo, con urgencia, con cansancio.

Muchos edificios están al borde del colapso. Las lluvias agravan las grietas. Los derrumbes se vuelven cotidianos. Se tapan filtraciones con nailon, se refuerzan paredes con bloques reciclados, se reacomodan muebles para evitar zonas peligrosas. No hay acceso a materiales. No hay apoyo técnico. Y no hay alternativas.

El tarifazo de ETECSA ha convertido la comunicación en un lujo. Los precios de datos y llamadas son casi imposibles. Quienes necesitan conectarse para estudiar, trabajar, coordinar, comprar y cuidar, quedan atrapados entre la urgencia y la exclusión. La desconexión es técnica y emocional. Las videollamadas se cortan. Los mensajes no llegan. Las noticias se atrasan.

La electricidad, el gas, el transporte se encarecen. Se trabaja en casa, en la calle, en redes. Se atienden clientes, se cocina, se limpia, se cuida. Y se venden productos, se ofrecen servicios, se gestionan entregas. Y cuando termina una jornada, empieza otra. La sobrecarga laboral no se mide en horas. Se mide en cuerpos que no descansan.

Las múltiples tasas de cambio convierten cada compra en una negociación. El dólar, el euro, el MLC, el CUP… cada moneda tiene su lógica, su barrera. Quienes cobran en moneda nacional quedan atrapados en la periferia del consumo. También hay quienes hacen cola durante horas, a veces días, para hacer efectivo su salario. La bancarización forzada impuso un sistema sin condiciones. La desigualdad se profundiza.

La precariedad ha desplazado la convivencia. La desesperanza fractura el sentido de lo colectivo. La corrupción se normaliza. La ilegalidad se vuelve alternativa. La violencia social aumenta. Robos, asaltos, consumo de drogas. Quienes cuidan niños, ancianos, enfermos, también cuidan el entorno. Vigilan, alertan, acompañan. Porque la seguridad no está garantizada.

La violencia no es solo de género. Es institucional, económica, simbólica. Las respuestas son tardías, incompletas o inexistentes. Quienes denuncian se enfrentan a la revictimización. Además de la agresión, cargan con todo lo demás. Cuidan, trabajan, sostienen. Y cuando sufren, el sistema les exige pruebas, paciencia, silencio.

Quienes se van lo hacen por necesidad. Quienes se quedan enfrentan la ausencia. La migración fragmenta hogares. Redistribuye responsabilidades sin apoyo. Cada partida deja una herida que no se nombra. Emigrar no siempre se reconoce como pérdida. Se disfraza de éxito, de escape, de solución.

Crisis tras crisis, la salud de los cubanos se va socavando. No solo la física, también la emocional, la mental, la comunitaria. Se duerme por partes, se come con ansiedad, se vive con miedo. Se acumulan dolores sin diagnóstico, presiones sin tratamiento, angustias sin espacio. Y aun así, se sigue.

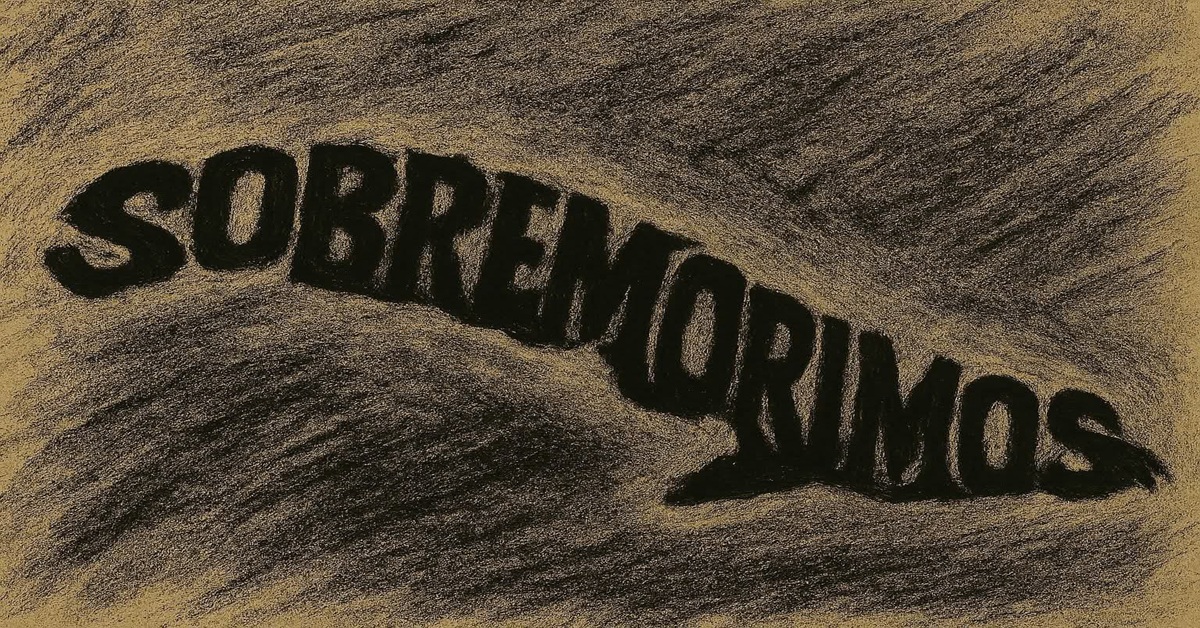

Porque en Cuba no se sobrevive: ¡¡Sobremorimos!!