Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Jorge Sotero ()

La Habana.- Uno piensa que ya lo ha visto todo, que la isla no puede sorprenderle más, y entonces llega la noticia de que el gobierno cubano, en su eterno laboratorio de alquimia tropical, ha inventado el jarabe de sangre. Suena a guión de una película de vampiros en La Habana vieja, pero no, es el suplemento alimenticio del futuro, el Hemolin, que parece sacado de un manual de supervivencia del siglo XVII pero que aquí nos lo venden como innovación.

Mientras el mundo desarrollado investiga cómo llegar a Marte, la burocracia revolucionaria se pasa el día en la cocina, inventando platos que nadie quiere comer y brebajes que ni el más pintoresco de los curanderos se atrevería a recetar.

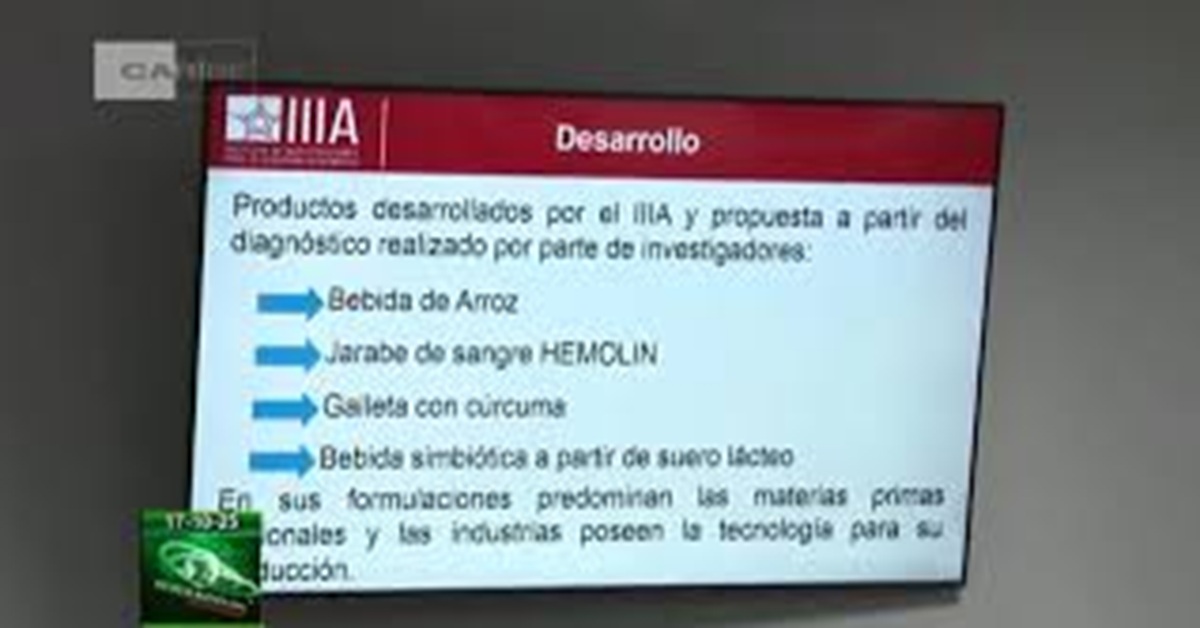

Es un espectáculo triste y grotesco. Reunidos en una sala, hombres con camisa impecable y rostro serio presentan con orgullo una galleta con cúrcuma, una bebida de arroz y el famoso jarabe, como si fueran los directivos de Apple anunciando el último iPhone.

El primer ministro Manuel Marrero asiente, grave, ante estas maravillas de la ciencia alimentaria socialista. Uno mira ese menú y se pregunta si es el plan nutricional para personas vulnerables o el menú degustación de una distopía. La realidad siempre supera a la ficción, y en Cuba, la supera con un toque de humor negro.

Lo más descorazonador no es la invención en sí, sino la hipocresía que la envuelve como un jarabe dulce. Como dijo el periodista José Raúl Gallego, seguro que los abuelos Raúl Castro y Machado Ventura no desayunan bebida simbiótica de suero lácteo ni cenan un buen vaso de Hemolin. Esos sí comen carne, frutas y leche de verdad. Para el pueblo, la creatividad; para la nomenklatura, la tradición gastronómica. Es la versión caribeña de «que coman pastel de chícharos», pero sin la gracia de María Antonieta.

Todo esto llega, claro, en medio de una crisis alimentaria tan profunda que en Santiago de Cuba un comedor social es un lujo si sirve arroz con algo más que sopa de arroz. La gente hace colas interminables para conseguir un pollo, mientras en los laboratorios del Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria se afanan en extraer las propiedades mágicas de la sangre.

No es ciencia, es el teatro de lo absurdo. La obsesión por inventar sustitutos –pastas de chícharos, café con chícharos, bistecs de cáscara de plátano– no es más que la maquinaria estatal intentando maquillar una escasez que ellos mismos han creado.

Uno recuerda la moringa, el árbol milagro que iba a salvar a la nación, o cualquiera de esas ideas grandiosas que tuvo Fidel Castro en su locura. Ahora le toca el turno al jarabe de sangre. Es la misma lógica: en lugar de resolver el problema de fondo, de crear una economía que produzca alimentos de verdad, se dedican a buscar el elixir mágico, la piedra filosofal que convierta la miseria en virtud revolucionaria. Es más fácil inventar un alimento nuevo que admitir que el modelo ha fracasado.

Al final, la pregunta que se hace la gente en la calle es la única sensata en este circo: ¿hasta dónde llegará la creatividad del hambre? Cuando ya no quede ni sangre que embotellar, ¿qué inventarán? ¿Jarabe de hormigas? ¿Galletas de polvo de ladrillo? Mientras, la gente se aferra a lo que puede, a la tradición que resiste entre tanta novedad impuesta, a la esperanza de que un día la comida deje de ser un experimento y vuelva a ser, simplemente, comida.