Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Si Félix Varela regresara y caminara por una calle cualquiera de La Habana, notaría primero el silencio. No el silencio del descanso, sino ese silencio prudente que se aprende. Vería las colas interminables, la conversación que baja el tono cuando alguien se acerca, la mirada de quien piensa demasiado y habla poco.

Cuando escribió que “no hay patria sin virtud”, no estaba dejando una frase para repetir en actos oficiales. Estaba afirmando una verdad incómoda: sin rectitud interior, sin juicio propio, sin hombres y mujeres capaces de sostener la verdad aunque cueste, una nación pierde el alma antes que el territorio.

La pregunta entonces no es solo qué vería, sino qué le dolería.

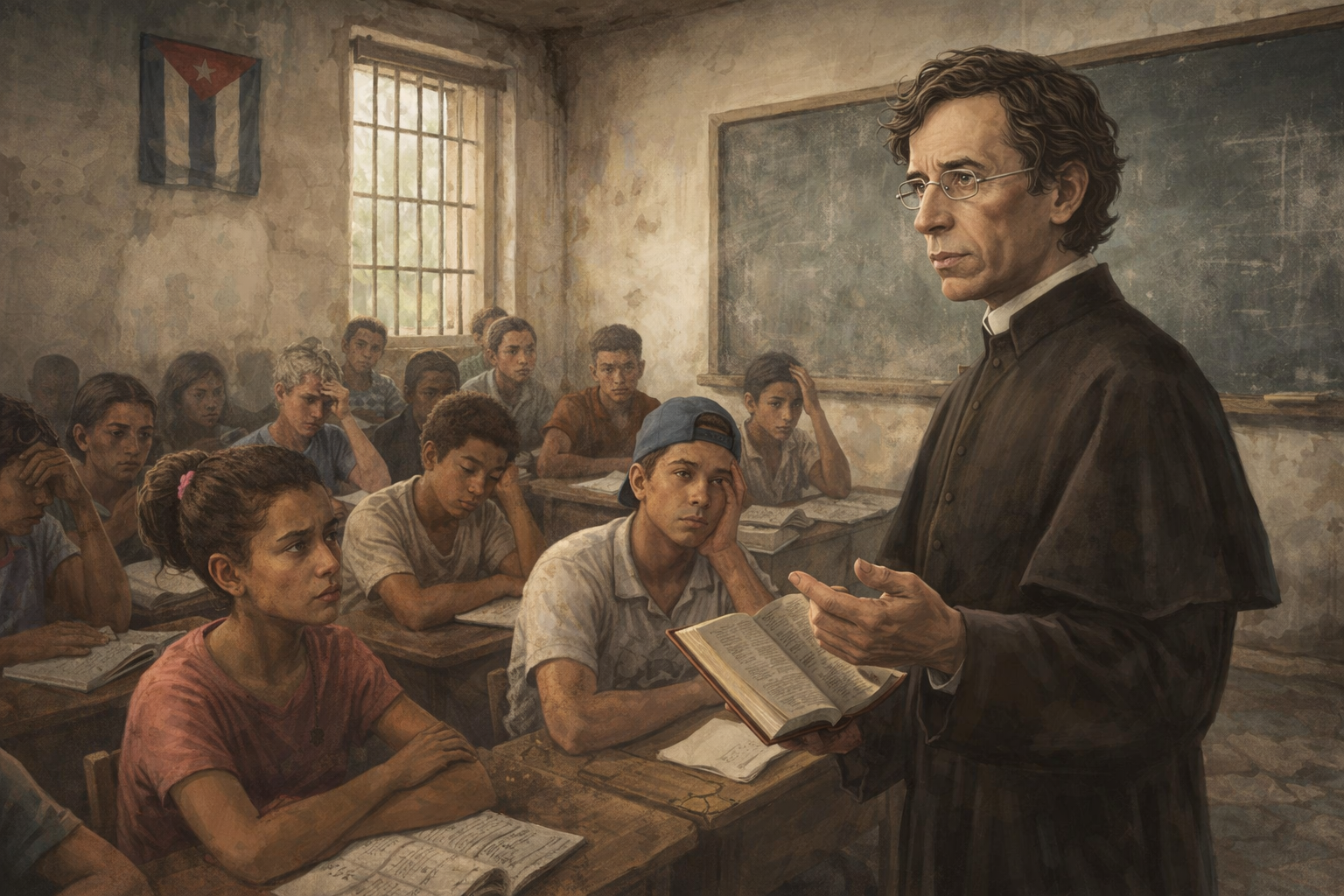

Imaginémoslo en un aula.

No en el viejo Seminario de San Carlos, sino en una universidad cualquiera de hoy. Varela entra, se ajusta la sotana, mira a sus alumnos. Los observa con ternura… y con preocupación.

Antes de comenzar, percibe algo más urgente que la lección de filosofía: algunos no han desayunado. Otros están haciendo cálculos mentales para ver cómo resolver el día. Enseñar metafísica cuando el estómago aprieta exige más que método; exige compasión.

Aun así, no renunciaría a su misión. Preguntaría con serenidad:

—¿Qué piensan ustedes? No repitan. Piensen.

Porque Varela no enseñaba respuestas; formaba criterio. Él advirtió:

“El que no aprende a pensar, será siempre esclavo.”

No hablaba solo de cadenas visibles, sino de esas más peligrosas: las que se instalan en la mente y se aceptan como normales.

En muchas aulas de hoy no se discute: se repite. El alumno aprende pronto qué respuesta conviene y cuál complica. El silencio se vuelve estrategia de supervivencia. Y Varela lo notaría en ese instante exacto en que un estudiante sabe algo… pero decide callar.

Suspiraría. No con ira, sino con tristeza.

—La libertad empieza aquí —diría tocándose la frente—. Si esto se rinde, todo se rinde.

Del murmullo contenido del aula, Varela pasaría al susurro de los templos, buscando otra forma de verdad.

Una iglesia sencilla. Bancos gastados. Rostros humildes. Afuera, alguien observa. Siempre hay alguien observando.

Varela predica sin estridencias. Habla de dignidad, de justicia, de que ningún poder humano puede ocupar el lugar de Dios en el sagrario interior del hombre.

No necesita gritar. Basta con que recuerde que existe una autoridad moral por encima del poder político.

Después del sermón quizá lo llamarían aparte. Le sugerirían “prudencia”. Le recordarían límites no escritos.

En la Cuba de hoy, vivir la fe con coherencia puede ser un acto silencioso de valentía. No por rezar, sino por creer de verdad que la conciencia no pertenece al Estado.

Varela, que escribió contra el fanatismo, también escribiría contra el cinismo: contra la religión permitida mientras no despierte juicio moral.

—La fe no es adorno —diría con firmeza tranquila—. Es conciencia viva.

Y la conciencia viva, cuando no se vende, incomoda.

En la calle, Varela observaría algo todavía más hondo.

Vería al padre que enseña a su hijo a decir una cosa en la escuela y otra en la casa. Vería al trabajador que aplaude en público y critica en privado. Vería al joven talentoso soñando con irse porque aquí siente que debe fingir para avanzar.

Pero más que la mentira externa, le dolería la herida interior.

La simulación constante no solo engaña al sistema; termina partiendo el alma del que la practica. El hombre que vive dividido —una versión pública y otra secreta— se acostumbra a desconfiar incluso de sí mismo. Y esa fractura es el obstáculo más serio para cualquier independencia real.

La escasez cansa. La emigración desangra. Pero la erosión del carácter desorienta a una nación entera.

Varela lo sabía: sin virtud no hay patria. No hay proyecto que resista si la rectitud se vuelve opcional.

—Una nación no se sostiene solo con leyes —repetiría—. Se sostiene con hombres íntegros.

Conviene recordar algo: Varela murió en el exilio, en San Agustín, Florida. Ya conoció la distancia física de la patria. Ya experimentó la nostalgia, el aislamiento, la sensación de hablarle a un país que no podía pisar.

Y aun así escribió. Enseñó. Pensó. No dejó de sembrar.

No lo imagino buscando cargos ni liderando campañas. Lo imagino abriendo un aula improvisada si le cierran la oficial. Escribiendo cartas si le quitan la imprenta. Formando discípulos si le limitan la tribuna.

Se acercaría a un joven confundido y le diría:

—No renuncies a tu juicio propio. Eso nadie puede arrebatártelo si tú no lo entregas.

A una madre agotada le recordaría:

—Educar en la verdad es ya un acto de reconstrucción nacional.

Defendería a los presos de conciencia sin espectáculo. Acompañaría a los vigilados sin victimismo. Trabajaría, como siempre, desde la inteligencia y la fe.

Y repetiría algo que hoy suena exigente:

—Cuba debe ser libre, pero también buena.

Porque libertad sin ética es ruido. Y ética sin libertad es apariencia.

Tal vez la cuestión no sea solo qué vería Varela, sino qué nos exigiría.

No bastaría con indignarse. Varela era un hombre de estudio constante, de disciplina intelectual, de acción moral concreta.

El camino vareliano comienza en lo íntimo: en negarse a mentir aunque sea cómodo; en estudiar aunque parezca inútil; en formar criterio aunque incomode; en servir aunque nadie aplauda.

No son gestos grandilocuentes. Son decisiones diarias que restauran el carácter.

En tiempos oscuros, la luz no entra haciendo ruido. Entra como una vela encendida en medio del apagón, pequeña pero persistente.

Varela ya vivió la distancia, el exilio y la incomprensión. Y no perdió la esperanza porque sabía que el alma de un país sobrevive mientras exista al menos uno que decida vivir con rectitud.

Quizá, si mirara a Cuba hoy, se entristecería. Pero no se rendiría.

Y con ese tono sereno, tan cubano y tan firme, nos diría:

—Muchachos, todavía estamos a tiempo… pero estudien, piensen y obren en consecuencia.