Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Max Astudillo ()

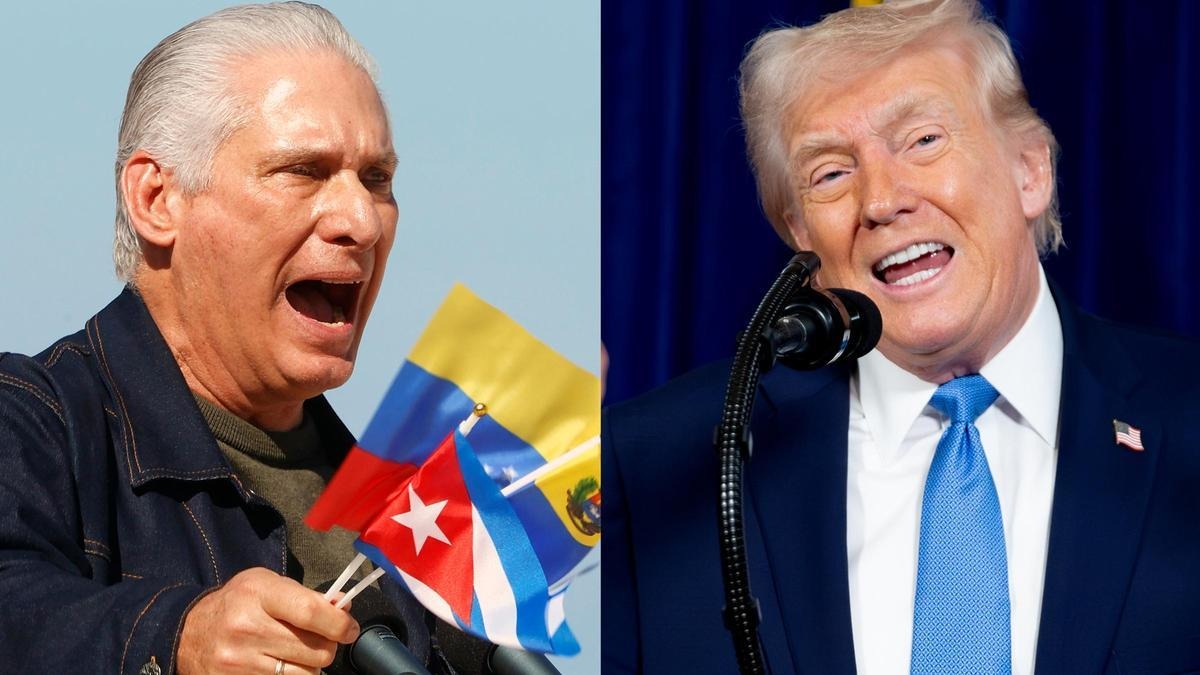

La Habana.- Hace apenas unos días, la cúpula en La Habana y sus corifeos más estridentes ensayaban una coreografía gastada. Miguel Díaz-Canel, erguido en el simulacro de firmeza que le presta el cargo heredado; Aleida Guevara, convocando el fantasma paternal como talismán contra la realidad; y Arleen Rodríguez Derivet, desde su tribuna mediática, lanzaban la consigna hueca: “A nosotros no nos gusta que nos amenacen”.

Era la parodia de un guion escrito por Fidel Castro en otro siglo, la imitación patética de una épica que se pudrió hace décadas entre racionamientos y represión. Creían, en su burbuja de neolengua y autocelebración, que la historia se repetía como farsa. Se equivocaban. Esta vez, el telón no subió para la comedia.

Porque la respuesta de Washington no fue un discurso más, ni siquiera una vuelta de tuerca a las sanciones usuales. La declaración de estado de emergencia extendida por Donald Trump, apuntalando el Título III de la Ley Helms-Burton, no es un rugido lejano. Es la materialización jurídica, concreta y devastadora, de un cerco que se vuelve asfixiante.

Y en el instante en que se difundió la noticia, la máscara de desafío se resquebrajó. La bravuconería dio un vuelco histérico, transmutándose en un pánico que recorrió, como un calambre eléctrico, los pasillos del poder, las redacciones de los medios oficiales y los círculos de los fanáticos ideológicos.

Rostros desencajados en la televisión estatal, tuits desesperados de los influencers del régimen, movilizaciones de “combate” que huelen a miedo, no a convicción. La histeria fue insospechada porque delataba una verdad oculta: ellos, los que mandan, saben.

Saben que este no es un capítulo más del “enfrentamiento histórico”. Es el principio del fin estructural del régimen de 67 años. La medida, al permitir demandas masivas contra cualquier entidad que “traffique” con propiedades confiscadas a estadounidenses, no es un bloqueo al pueblo, como repite la propaganda; es un ataque quirúrgico y catastrófico a los pilares económicos que sostienen a la oligarquía militar-empresarial.

Golpea la inversión extranjera, los envíos de combustible, los negocios de GAESA. Le seca la sangre a la maquinaria que financia la represión y el privilegio. Y la cúpula lo entiende perfectamente: sin esa savia capital, el árbol seco del castrismo se desmorona.

Mientras tanto, en la tierra baldía que es Cuba hoy, el pueblo sobrevive en un caos que ya no es gestión, sino colapso. El hambre no es metáfora; es el menú diario de una dieta que se reduce a arroz, frijoles y espera.

La falta de medicamentos es una sentencia de muerte lenta para enfermos crónicos y ancianos. El agua escasea en tuberías oxidadas, y el transporte es una odisea que consume horas de vida bajo un sol inclemente.

Esta es la “victoria” de la Revolución: una nación de mendigos profesionales, de ingenieros haciendo taxi en bici, de médicos pidiendo jabón por Facebook. La emergencia real no está en Washington; está en la boca sucia de un niño, en el hospital sin aspirinas, en el apagón que sumerge en tinieblas y frustración a ciudades enteras.

El temor que hoy exhiben los paladines del régimen en redes y medios no es por el pueblo. Es el terror animal de quien ve acercarse el día del ajuste de cuentas. Es el pánico del burócrata que calcula cuántos años de complicidad pesarán en su contra, del ideólogo que intuye que su verborrea ya no compra ni un plato de comida, del hijo de nomenklatura que teme perder sus prebendas en el extranjero.

Por primera vez en décadas, la amenaza es existencial para el sistema mismo, no solo para su economía. La retórica de “resistencia” se ahoga en un grito ahogado porque, en el fondo, saben que no hay nada heroico que defender, solo un feudo familiar de seis décadas que se desintegra.

Así, la declaración de Trump ha funcionado como un rayo X que revela la necrosis interna del castrismo. Lo que vimos en estos días no fue la firmeza del “pueblo unido”, sino el espasmo final de un dinosaurio que olfatea la extinción.

Las bravuconadas de Díaz-Canel, Aleida y la corte fueron el último alarde de un poder que ya no tiene sustento, ni moral ni material. Lo que siguió fue la histeria de quien comprende que el reloj de arena se vacía. El régimen de los 67 años, el que mantiene secuestrada a una nación en nombre de una familia, escucha ahora, no el ruido de las sanciones, sino el sonido sordo de su propia lápida siendo tallada. Y el sonido, sepan, es atronador.