Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Eduardo Díaz Delgado ()

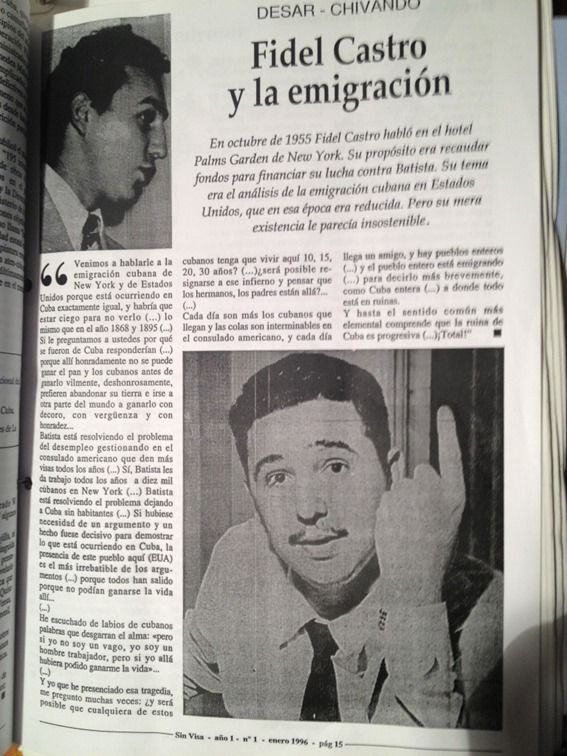

La Habana.- “Será posible resignarse a ese infierno…”, preguntaba Fidel en 1955, con voz trémula de redentor, mientras recolectaba fondos entre exiliados para su cruzada libertaria. Hablaba con desgarro del cubano que, no siendo vago, no podía ganarse la vida en su país y tenía que marcharse. Acusaba a Batista de resolver el desempleo exportando gente. “¡Batista deja a Cuba sin habitantes!”, gritaba, como si eso fuera el último círculo del infierno político.

Hoy, 70 años después, el infierno no solo sigue ahí: ahora tiene Wi-Fi, colas en MLC o en dólares que la gente no gana, apagones programados y visas humanitarias en tránsito por Managua. Porque si hay algo que logró la Revolución fue que cada cubano tuviera su propio argumento irrebatible para largarse.

¿Qué queda de aquel joven barbudo que lloraba por los que se iban? ¿Qué diría al ver a más de 400 mil cubanos saliendo en un solo año? ¿Ahora qué pensaría del éxodo silencioso que convierte a cualquier ciudad de Latinoamérica en una sucursal de Güines, Camagüey o Marianao? ¿Qué opinaría del canal exprés que el gobierno de Díaz-Canel pactó con Nicaragua —ese visado mágico para huir sin tener que nadar— o de los rumores sobre futuras facilidades para emigrar a Colombia, Honduras o hasta la estratósfera, si hiciera falta? ¿Qué diría aquel muchacho de los muertos en el mar?

Tal vez diría lo mismo, pero esta vez con la voz grabada por la seguridad del Estado o televisado de forma distorsionada en ConFilo: que el problema no es que se vayan, sino que no lo hacen en silencio. Que la emigración es una victoria del imperialismo, como si fueran los yankis los que cerraron los centrales azucareros, dejaron a los médicos sin jabón o convirtieron a los maestros en cuentapropistas clandestinos.

Ironías de la historia: Fidel lloraba por 10 mil emigrantes al año, y su legado ha provocado la estampida de millones. Antes, el cubano se iba por decoro; hoy, se va por desesperación. Ayer se exiliaba el profesional que no encontraba empleo honesto; hoy, huye el neurocirujano en un bote de poliespuma. Ayer se denunciaba la ruina; hoy, se gestiona. Se administra. Se normaliza.

Y mientras más gente se va, más se repite el guion: discursos sobre la «continuidad», celebraciones por la entrada de remesas, elogios al “sacrificio del emigrado” como si fuera parte de la política económica nacional. El socialismo cubano ha logrado lo que ningún modelo económico del mundo: depender de sus exiliados mientras los acusa de traidores.

¿Y los responsables? ¿Los que aplaudieron? ¿Y los que justificaron? ¿Los que se desgarraron la camisa por la causa, pero ahora viven en Madrid, Miami o Ciudad de México con nostalgia selectiva y cuentas de banco funcionales? Muchos de ellos siguen hablando de «bloqueo», mientras reservan hoteles con tarjeta Visa.

Todo lo que Fidel denunció en 1955 no solo sigue existiendo, sino que se ha agravado con una violencia sistémica. Cuba no está perdiendo a su gente: la está empujando fuera. Y lo más grotesco es que lo hace sabiendo que de ese exilio depende. La Revolución —aquella que prometía justicia, pan y dignidad— se ha convertido en una máquina de fabricar emigrantes útiles. No ciudadanos libres, sino mulas emocionales: cargando remesas, nostalgias y una culpa heredada que ni siquiera les pertenece.

El problema del pan no se resolvió. La dignidad no volvió. Y los cubanos, lejos de tener que resignarse a un infierno ajeno, han aprendido que el verdadero infierno es quedarse. Irse ya no es un acto de renuncia: es de supervivencia.

Entonces, a Fidel, sería bueno devolverle la pregunta:

¿Sirvió de algo la Revolución si hoy el país entero huye como tú mismo advertías que jamás debía ocurrir?

¿O será que lo único que ha triunfado es el cinismo? Porque si la Revolución fue hecha para evitar que los cubanos tuvieran que marcharse por hambre, entonces… la Revolución ha fracasado gloriosamente.

Y su fracaso tiene nombres y apellidos.