Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Albert Fonse ()

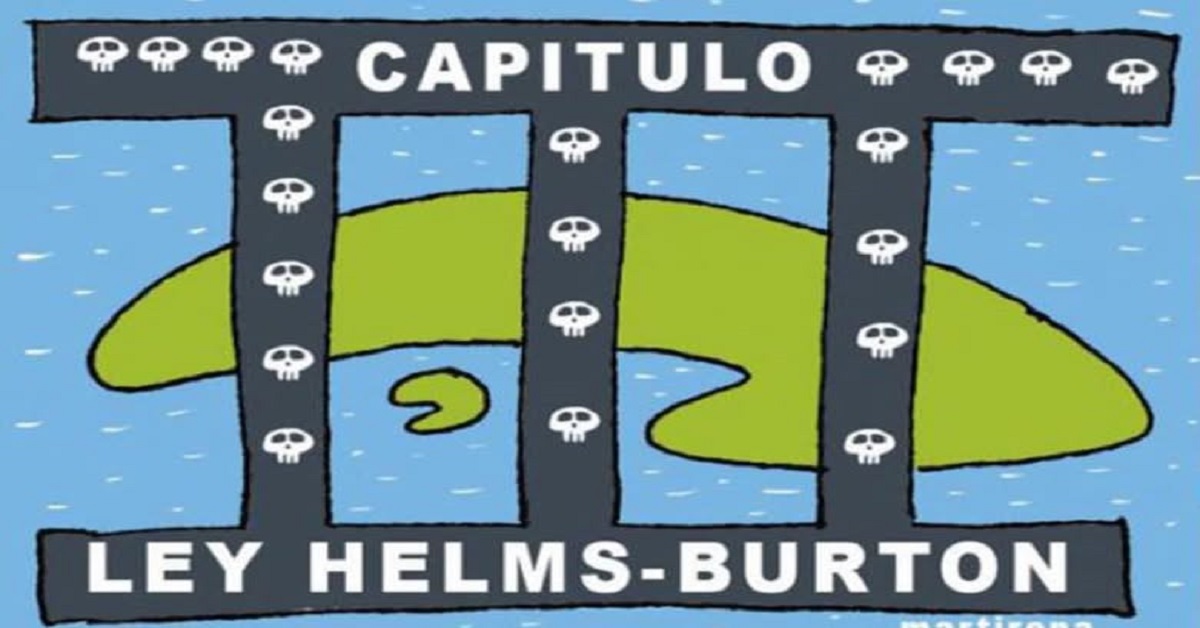

Cuando se activó el Título III, se vendió como el remedio definitivo para que cubanoamericanos y estadounidenses pudieran obtener justicia en tribunales por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. Se prometió que finalmente sería posible demandar a quienes se beneficiaron de tierras, hoteles, puertos o fábricas expropiadas.

Luego de años de litigios, titulares rimbombantes, audiencias y expectativas de compensación, la realidad es que casi ninguna demanda llega a una sentencia favorable, y la mayoría de las reclamaciones se quedan en el aire.

Antes de 1996, ningún reclamo prosperaba en tribunales de Estados Unidos, debido al precedente del caso Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino (1964), donde la Corte Suprema estableció que no se puede juzgar expropiaciones hechas por gobiernos extranjeros, incluso si violan el derecho internacional. Esa doctrina bloqueó todas las demandas anteriores. Cuando el Congreso aprobó el Título III, pareció revertir ese obstáculo, pero incluyó cuatro barreras estructurales que hoy actúan como filtros letales y hacen prácticamente inservible el mecanismo legal.

La primera barrera exige que quien presente la demanda haya adquirido el derecho legalmente antes del 12 de marzo de 1996. Han pasado más de sesenta años desde las confiscaciones y casi treinta desde la aprobación de la Ley Libertad. La mayoría de los dueños originales ha fallecido, muchos de sus hijos también, y los nietos o bisnietos quedan excluidos si recibieron el derecho después de esa fecha límite.

El caso Glen contra American Airlines demostró esta aplicación literal: aunque se reconoció que existía daño, la corte descartó la demanda porque el reclamante heredó el derecho en 1999, fuera del plazo legal. Ese requisito excluye a familias con toda la legitimidad histórica sin más fundamento que una fecha arbitraria.

La segunda barrera impide demandar a empresas extranjeras sin conexión formal con Estados Unidos. Aunque compañías como Iberostar tienen hoteles en Miami, Meliá opera en Orlando y Nueva York, y Booking.com recibe millones de reservas desde suelo estadounidense, los tribunales han aplicado este límite estrictamente. Si no existe sede legal o domicilio registrado dentro del país, se considera que no hay jurisdicción, incluso cuando las empresas operan directamente sobre terrenos robados en Cuba.

La tercera barrera protege a quienes operan dentro de lo que la ley define como “viaje lícito autorizado por licencia federal”. Si una aerolínea, crucero o agencia turística demuestra que sus actividades estaban amparadas por una licencia del gobierno estadounidense, el uso de propiedad confiscada no se considera “tráfico”. Empresas como Carnival, MSC o Royal Caribbean han invocado exitosamente esta excepción, logrando que demandas se cierren sin entrar nunca a juicio, incluso cuando los reclamos eran documentadamente legítimos.

La cuarta barrera, de la que casi nadie habla, es la del “conocimiento consciente”. Bajo el Título III, no basta con demostrar que una empresa utilizó o lucró con una propiedad robada. Hay que probar que lo hizo sabiendo que era confiscada. No importa cuán obvio sea el expolio ni cuán clara sea la documentación. Si el demandante no demuestra que la empresa tenía conocimiento específico de que se trataba de una propiedad expropiada, la demanda se cae. Es otra trampa más.

En el caso de American Airlines, además del problema de la herencia tardía, el tribunal desestimó la demanda porque no se pudo probar que la aerolínea supiera que operaba sobre propiedad confiscada. Esa exigencia de intención consciente es un obstáculo insalvable para muchas familias, sobre todo cuando los hechos ocurrieron hace más de medio siglo.

Un caso paradigmático fue el de Havana Docks Corporation. Inicialmente, un tribunal de Miami otorgó una indemnización millonaria por tráfico portuario contra varias navieras. Esa victoria fue celebrada como histórica, hasta que el Undécimo Circuito revocó el fallo alegando que la concesión legal había expirado antes de la actividad denunciada.

En otras palabras, el tribunal reconoció que había expropiación, pero dijo que ya no era “traficable”. La sentencia, ganada con tanta publicidad, terminó anulada por un tecnicismo. El único veredicto favorable hasta ahora ha sido contra Expedia: en 2025, un jurado otorgó casi treinta millones de dólares a un reclamante por reservas hechas en hoteles sobre terrenos expropiados. Sin embargo, un juez suspendió la ejecución del fallo para revisar nueva evidencia, y hasta hoy no ha habido pago ni precedente firme.

Si de verdad se quiere que el Título III funcione como herramienta de justicia, hay que reformarlo. Se debe eliminar la fecha límite de 1996 y permitir que cualquier heredero legítimo pueda reclamar. También debe garantizarse que las empresas que lucran con propiedades confiscadas y tienen operaciones en Estados Unidos puedan ser demandadas.

La excepción de “viaje lícito” debe redefinirse para evitar que funcione como carta blanca. La exigencia de demostrar conocimiento consciente debería eliminarse o invertirse, obligando a las empresas a probar que actuaron de buena fe.

La prensa del exilio ha sido irresponsable al callar lo esencial. En lugar de explicar por qué se caen casi todas las demandas del Título III, repite titulares vacíos que venden ilusiones. No se habla de los verdaderos obstáculos legales ni se cuestiona una ley que ya no sirve.

Más grave aún es el silencio de los congresistas cubanoamericanos. Ninguno ha propuesto cambios reales, ni ha denunciado que esta ley excluye a la mayoría de los herederos legítimos. Posan para la foto, pero no hacen nada. Mientras tanto, la dictadura se ríe, las empresas se protegen y las víctimas siguen esperando justicia.