Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Jorge Sotero ()

La Habana.- En Cuba, los precios tienen dueño. No es el mercado, ni la oferta y la demanda, ni mucho menos el productor que se levanta al amanecer. El dueño es el mismo de siempre, el Estado, que lleva sesenta y cinco años repitiendo la misma fórmula mágica para acabar con el hambre: un decreto.

Un papel que establece, con la contundencia de quien cree dominar la naturaleza humana, cuánto debe costar un plátano, una libra de arroz o un tomate. Es un ritual tan antiguo como inútil, una danza burocrática que se repite cada cierto tiempo con la fe inquebrantable de quien, ante un enfermo terminal, solo sabe recetarle aspirinas.

El gobierno anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora, un nuevo «tope de precios» para los productos del agro, y en la isla ya saben cómo termina la función: con menos comida en los mercados y más desesperación en las colas.

No es que no lo hayan intentado antes. Es que es lo único que han hecho. La historia económica de la Cuba revolucionaria es un disco rayado de controles, acopios estatales y libretas de racionamiento que comenzaron en 1962 como una medida «provisional» y hoy, más de seis décadas después, siguen definiendo la lucha diaria por comer.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel se ha preguntado, con una lucidez que asombra por lo tardía, «¿Por qué se repiten errores acumulados en la economía?». La pregunta flota en el aire, pesada como un yunque, mientras su gobierno responde a la crisis con el mismo manual que la provocó: más control, más Estado, más socialismo. Es como cavar más hondo en el mismo hoyo, convencido de que tarde o temprano se saldrá por el otro lado.

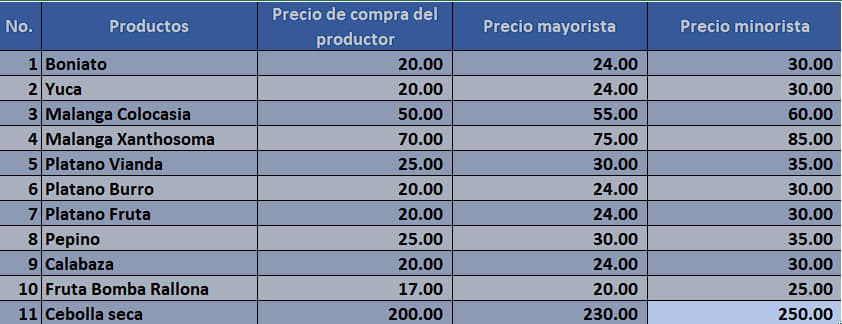

Mientras tanto, en La Habana, la Gobernadora Yanet Hernández Pérez emite una nueva resolución. Anuncia, una vez más, precios máximos para la compra y venta de productos agropecuarios en un «esfuerzo por regular la comercialización». En los comentarios de los ciudadanos en medios oficiales como Cubadebate, la reacción no es de alivio, sino de un escepticismo tallado a fuerza de decepciones.

«Y los anteriores a donde fueron a parar», se pregunta uno. «Quien va a hacerlos cumplir !!! Ya he visto esta película», sentencia otro. «En Cuba todo está establecido, pero ahí se queda», remata un tercero. La gente no pide milagros, solo sentido común. Sabe que un número en un papel no llena la gaveta de la cocina.

La obsesión por controlar los precios es un espejismo que ignora la raíz del problema: no hay nada que controlar porque no se produce lo suficiente.

La agricultura cubana es un paciente en estado crítico, desangrado por un sistema que maniató a sus fuerzas productivas. Más del 70% de la propiedad agropecuaria pasó a manos del Estado desde los años 60, y el resultado fue la ruina.

Los campesinos que logran producir algo se enfrentan a un comprador monopolista: el Estado. No pueden decidir a quién vender, ni a qué precio. ¿Qué motivación puede tener un obrero agrícola para sembrar más, para arriesgarse, para innovar, si sabe que el fruto de su sudor será tasado por un burócrata en una oficina lejana?

La respuesta es simple: ninguna. El control, que se vende como un escudo para los pobres, es en realidad el motor de la escasez. Menos motivación significa menos producción, y menos producción significa más hambre. Es una ecuación perversa, pero de una lógica perfecta.

Los líderes cubanos, de Díaz-Canel a Manuel Marrero, parecen atrapados en una teología económica donde el mercado es el demonio y el control estatal la única redención. Insisten en un modelo que ha demostrado su fracaso con la contundencia de una mesa vacía.

La evidencia salta a la vista: se calcula que alrededor del 40-45% de los cubanos vive en situación de extrema pobreza, y más del 80 carece de los alimentos necesarios, en tanto la inseguridad alimentaria crece mientras la producción de alimentos decrece.

El salario medio en Cuba hace unos meses era de 4,648 CUP, mientras que se estimaba que el costo de la canasta básica de alimentos superaba los 13,500 CUP y el costo de la vida los 32,000 CUP. La gente no puede comer decretos. No puede alimentar a sus hijos con resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.

Al final, el círculo se cierra con una ironía cruel. El gobierno, empeñado en controlarlo todo para—supuestamente—proteger a los más vulnerables, ha conseguido lo contrario: una población más vulnerable, más pobre y con más hambre.

Cada nuevo tope de precios no es la solución, sino la confirmación del problema. Es la reafirmación de un dogma que privilegia el control político sobre el bienestar de las personas. Mientras no se liberen las fuerzas productivas, mientras no se confíe en los agricultores y se les permita comerciar con libertad, Cuba seguirá presa de este mismo sueño—o pesadilla—recurrente. Sesenta y cinco años después, la única cosecha que parece nunca faltar es la de los mismos errores.