Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

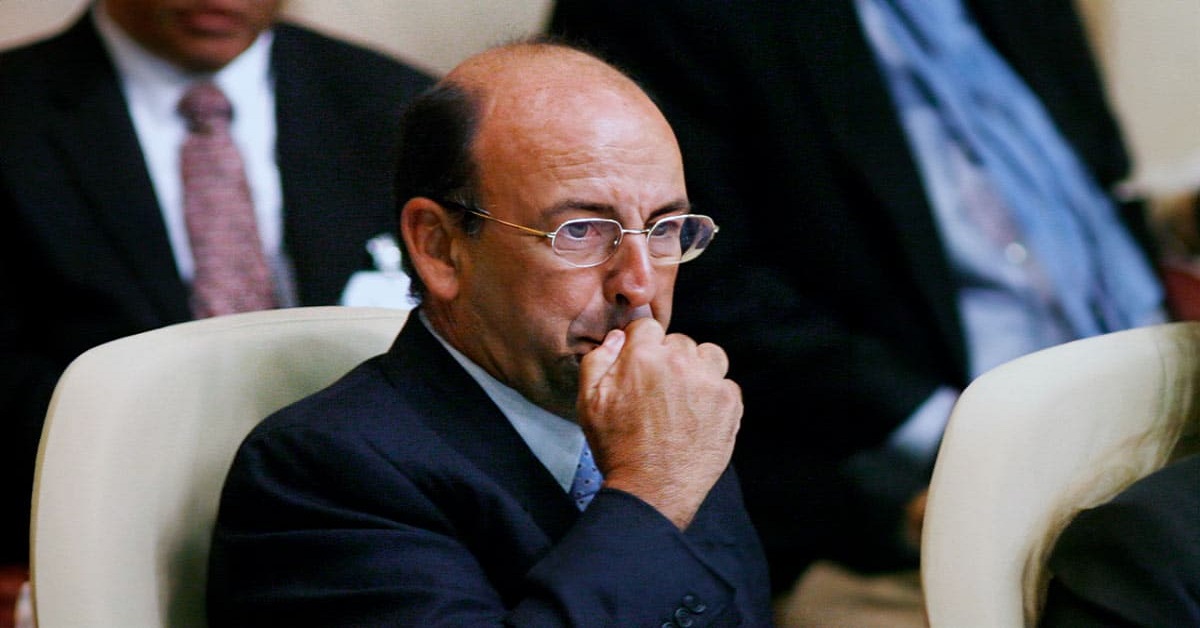

De la serie figuras del poder político: El médico que entró en la política

Houston.- Carlos Aurelio Lage Dávila nació en La Habana el 15 de octubre de 1951. Formado como médico pediatra, se incorporó tempranamente al trabajo político y, a finales de la década de 1980, ya era un cuadro destacado dentro del Partido Comunista.

Su carrera fue meteórica: en 1986 se convirtió en secretario del Consejo de ministros y, poco después, en una de las figuras más cercanas a Fidel Castro.

Su carácter metódico, capacidad de organización y disciplina le ganaron la confianza del Comandante, que veía en él a un hombre eficaz para el manejo de los asuntos económicos del país.

Con la desaparición del bloque soviético y el inicio del llamado “Período Especial”, Lage se transformó en el arquitecto técnico de las medidas de supervivencia del sistema. Fue él quien diseñó, en gran parte, la apertura a la inversión extranjera, la dolarización parcial de la economía y los mecanismos de cooperación con otros países —todo bajo el rígido control político del Estado.

Durante los años noventa, Lage se consolidó como un tecnócrata indispensable. No era un ideólogo; era un administrador eficiente. Los diplomáticos que trataban con él lo describían como un interlocutor culto, pragmático y mucho menos dogmático que otros dirigentes.

En medio del colapso económico, su papel fue crucial en la búsqueda de acuerdos petroleros y financieros que evitaran el hundimiento del país.

Fue además coordinador del programa energético nacional, figura clave en la creación de empresas mixtas y en la gestión de los fondos provenientes del turismo. Su influencia llegó a ser tal, que muchos lo consideraron “primer ministro de facto” durante los últimos años de gobierno de Fidel Castro.

A finales de los noventa, con el apoyo directo de Fidel, Lage lideró el Programa de Médicos Internacionalistas, base del convenio con Venezuela que posteriormente se conocería como “médicos por petróleo”.

En 1999, Hugo Chávez llegó al poder y, bajo la mediación de Lage, Cuba firmó acuerdos que garantizaron petróleo subsidiado a cambio de servicios médicos y técnicos. Esa gestión lo colocó en el centro del eje económico La Habana–Caracas.

Junto a Felipe Pérez Roque (Canciller) y Roberto Robaina (antecesor de este último en Relaciones Exteriores), Lage representaba el intento más claro de renovación dentro de la estructura política cubana. Eran jóvenes, formados, con proyección internacional y —aparentemente— leales al proyecto revolucionario. Sin embargo, esa juventud y esa proyección fueron su condena.

Raúl Castro, en la sombra, observaba con suspicacia a ese grupo de funcionarios tecnócratas. Los veía demasiado cercanos a Fidel, demasiado influyentes en la prensa extranjera y con demasiados contactos fuera de las Fuerzas Armadas. Raúl, militar por esencia, desconfiaba del poder civil.

El caso Robaina en 2000 —acusado de “ambiciones personales”— fue la primera advertencia. Pese a ello, Lage y Pérez Roque continuaron acumulando responsabilidades, convencidos de su fidelidad al proceso. Lo que no sabían era que su suerte ya estaba sellada.

Con la enfermedad de Fidel y el ascenso de Raúl a la presidencia (febrero de 2008), comenzó un reordenamiento interno. Raúl no sólo heredó el poder: lo transformó. Colocó militares en sectores estratégicos y redujo la autonomía de los tecnócratas civiles.

En marzo de 2009, sin previo aviso, Carlos Lage fue destituido de su cargo como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros. La nota oficial fue escueta. Días más tarde, renunció a todos sus cargos de partido y de Estado, junto a Felipe Pérez Roque. El hecho fue acompañado por una “Reflexión” de Fidel Castro, donde, sin nombrarlos, aludió a dos antiguos colaboradores “embriagados por la miel del poder”. La frase marcó el epitafio político de ambos.

Medios internacionales registraron el suceso con titulares que hablaban de “purga política” y “fin del relevo generacional”. La prensa internacional coincidió en que se trató de un ajuste interno para consolidar el control raulista. En La Habana, el silencio fue absoluto: no hubo juicio, no hubo defensa, no hubo apelación.

Las causas de su caída no fueron públicas, pero el análisis histórico permite distinguir tres líneas de explicación:

1. Desconfianza generacional y poder militar: Raúl Castro desconfiaba de los cuadros jóvenes que debían haber sido el relevo de Fidel. Su modelo de gobierno se basó en la disciplina castrense, no en el tecnocratismo civil. Lage representaba exactamente lo contrario.

2. Autonomía técnica y vínculos externos: Como coordinador de las relaciones con Venezuela y de los programas energéticos, Lage manejaba información y contactos con los que Raúl no comulgaba. Su interlocución directa con Chávez y con empresarios extranjeros pudo ser vista como un foco de poder paralelo.

3. La necesidad de un escarmiento político: Cada ciclo del régimen cubano ha incluido purgas ejemplarizantes. Robaina en 2000, Lage y Pérez Roque en 2009. El mensaje era claro: nadie está por encima del poder central.

Tras su destitución, Carlos Lage desapareció del panorama público. En los meses siguientes fue visto desempeñando labores médicas y administrativas de bajo perfil. Nunca fue encarcelado, pero su nombre quedó borrado de la vida política. Ningún medio oficial volvió a mencionarlo.

Su destino siguió el patrón clásico del sistema: rehabilitación silenciosa y olvido funcional. No se le permitió salir del país ni ofrecer declaraciones. De ser uno de los hombres más poderosos de Cuba, pasó a ser un fantasma administrativo.

Desde una perspectiva historiográfica, Lage simboliza la contradicción interna del régimen cubano: necesidad de modernizar la economía, pero imposibilidad de democratizar el poder.

Su perfil técnico, su eficiencia y su visión pragmática chocaron con la estructura vertical del Estado. Representó la posibilidad —abortada— de un socialismo tecnocrático, racional, sin el culto personalista de la era fidelista. Por eso, su caída fue también la caída de una ilusión: la de que Cuba podía renovarse desde dentro.

El propio Fidel, al hablar de la “miel del poder”, dejó entrever un mensaje más profundo: ningún mérito técnico sustituye la obediencia absoluta.

Hoy, a la distancia, Carlos Lage aparece en la historia cubana como una figura clave del tránsito entre dos eras: el final del fidelismo y el ascenso del raulismo militarizado. Fue el último tecnócrata que intentó dirigir sin fusil, y esa fue su condena.

Así las cosas, Carlos Lage no fue un traidor ni un reformista abierto; fue un administrador eficaz atrapado en un sistema donde el talento y la inteligencia sólo se toleran si no cuestionan la jerarquía. Su ascenso y caída describen la anatomía del poder cubano: el miedo a la renovación.

Como escribió un analista extranjero en 2009: “Su pecado fue pensar que podía servir a Cuba desde la razón y no desde el dogma”. Esa frase resume la tragedia del tecnócrata que quiso gobernar en un régimen que sólo admite fidelidad, nunca criterio propio.